16/10/2017

VENEZUELA ELECTIONS REGIONALES

Le mouvement Bolivarien du Président Maduro remporte les élections régionales en gagnant 17 Etats sur 23 et en obtenant nationalement 54 % des votes contre 45 pour l'opposition et 1 % pour les divers.

La participation à ce vote des 18 millions d'électeurs a été de 61,14 % contre 53,94 aux dernières élections de 2012.

Le mouvement Bolivarien remporte en particulier l'Etat emblématique de Miranda détenu par l'opposition où plus de 100 morts avaient été à déplorer lors des dernières manifestations.

Le mouvement Bolivarien l'emporte (résultats définitis) dans les Etats suivants : Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy,

L'opposition dans les Etats suivants : Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Zulia.

Aucun incident électoral n'a été déploré par le Conseil National Électoral.

Sources Telesur

09:53 Publié dans AL-Pays : Vénézuela, Politique, Société | Tags : vénézuela, élections, 2017, etats | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

14/10/2017

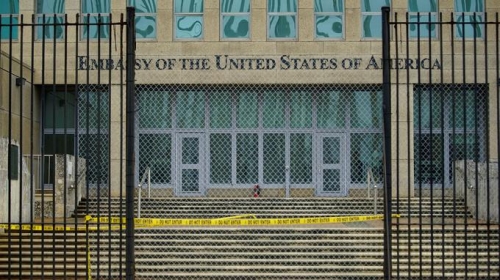

La piste d'une «hystérie collective» évoquée dans l'affaire des diplomates américains de Cuba

À La Havane, le mystère s'épaissit: qu'a-t-il bien pu arriver aux 22 membres du personnel de l'ambassade américaine victimes de troubles de santé similaires? Jeudi, The Guardian a évoqué une possible «hystérie collective»...

«D'un point de vue objectif, cela ressemble plus à une hystérie collective qu'à autre chose.» À Cuba comme aux États-Unis, les déclarations du neurologue Mark Hallett dans un article du Guardian pourraient bien faire l'effet d'une bombe. Le membre de l'Institut national américain des troubles neurologiques et des AVC remet ainsi en cause la piste plus souvent évoquée d'«attaques acoustiques» dans l'affaire des diplomates américains victimes de troubles de santé.

De novembre 2016 à août dernier, les États-Unis recensent des migraines, nausées, vertiges et même des «dommages cérébraux permanents» chez 22 membres de leur personnel diplomatique basé dans la capitale cubaine. Du côté de La Havane comme de Washington, des enquêtes sont rapidement ouvertes pour déterminer la cause de ces incidents inexpliqués, qui mettent en péril les relations diplomatiques américano-cubaines, normalisées en 2015 après plus d'un demi-siècle d'arrêt.

Convaincus qu'il s'agit d'«attaques sanitaires», probablement «acoustiques», les États-Unis prennent l'affaire très au sérieux et rapatrient la plupart du personnel de leur ambassade, ne laissant à La Havane qu'une vingtaine de personnes «indispensables». Parallèlement, le pays expulse une quinzaine de diplomates cubains et déconseille à ses ressortissants de se rendre sur l'île. «Une poignée» de touristes américains auraient d'ailleurs rapporté souffrir des mêmes symptômes que leurs compatriotes.

Victimes du stress?

Le 12 octobre, alors qu'un diagnostic fiable ne peut toujours pas être avancé, le média britannique The Guardian évoque l'hypothèse d'une «hystérie collective» suggérée par des neurologues. «Ces personnes étaient toutes regroupées dans un environnement quelque peu anxiogène et c'est exactement le genre de situations qui peut expliquer quelque chose comme ça. L'anxiété peut être un des facteurs critiques», explique ainsi Mark Hallett.

Une conception partagée par Jon Stone, neurologue à l'université d'Édimbourg. Ce dernier estime par ailleurs que l'épidémie aurait pu démarrer avec une ou deux personnes tombant malades, puis que leurs symptômes auraient pu se répandre parmi leurs collègues travaillant avec eux dans une atmosphère très stressante. «Se dire que seules les personnes faibles et névrotiques développent ce genre de symptômes est une idée fausse. Nous parlons de personnes qui ne font pas semblant», avertit le médecin.

Un troisième spécialiste, Robert Bartholomew, sociologue de la médecine, insiste sur le fait que cette hypothèse est «de loin l'explication la plus plausible». «Je parierais sur le fait que certains membres des agences américaines ont aussi conclu que toute cette affaire était d'ordre psychologique - mais que leur analyse est soit réprimée, soit ignorée par l'administration Trump parce qu'elle ne correspond pas au récit de l'administration», va même jusqu'à déclarer l'auteur d'une série de livres sur les hystéries collectives.

Une hypothèse de dernier recours

«L'hystérie - qui est un terme très peu utilisé aujourd'hui, on parle plutôt de troubles somatoformes - prend ses sources dans une atmosphère d'anxiété. Il est donc tout à fait possible que si cette anxiété concerne un groupe, on puisse assister à un phénomène d'auto-entraînement qui déclencherait une hystérie collective», précise au Figaro le docteur Bruno Perrouty, neurologue à Carpentras.

Toutefois, aux yeux du secrétaire du Syndicat national des neurologues (SNN), cette hypothèse est «envisageable» mais «ne peut être retenue qu'après avoir écarté toute autre explication possible, en dernière analyse». Le médecin français rappelle qu'il s'agit d'un phénomène «exceptionnel» et qu'il convient d'être «très prudent» dans ce genre de diagnostics.

La théorie de l'«hystérie collective» ne semble en tout cas pas très en vogue côté américain. Interrogé par le Guardian, un porte-parole du département d'État a ainsi répondu qu'il n'avait «pas de réponses définitives quant à la cause ou la source des attaques sur les diplomates américains à Cuba. Les investigations continuent et nous ne voulons pas anticiper sur les résultats de l'enquête». Le mot «attaques» est donc toujours bien d'actualité outre-Atlantique. Et le mystère reste entier...

19:14 Publié dans AL-Pays : Cuba, Politique, Santé, USA | Tags : cuba, usa, embassade | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

27/07/2017

Venezuela : des candidats chavistes portés par l'esprit de la Révolution

Rummie Quintero, candidate transsexuelle, étudiante en psychologie

« Nous devons décoloniser et démarchandiser l’éducations »

Rigel Sergent, militant du mouvement des habitants

« L’autogestion est importante pour continuer la lutte »

11:49 Publié dans Actualités, AL-Pays : Vénézuela, Politique | Tags : vénézuela, candidats, constituante | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

17/06/2017

Trudeau évoque la «fierté» du Canada pour sa politique envers Cuba

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en exergue vendredi «la très grande fierté» que le Canada tire de sa relation «privilégiée et unique» avec Cuba après que le président Donald Trump a durci le ton envers le régime «brutal» de La Havane.

«Nous avons une relation très respectueuse et constructive avec les États-Unis, mais nous avons toujours eu une différence d'opinions sur le niveau d'engagement avec Cuba», a dit le premier ministre canadien lors d'une conférence de presse avec son homologue belge, Charles Michel, en visite au Canada.

Le Canada, seul pays du continent américain avec le Mexique à n'avoir pas rompu ses relations avec La Havane au lendemain de la révolution, «a toujours été très fier de l'indépendance de sa politique étrangère, particulièrement à l'égard de Cuba», a souligné M. Trudeau.

«Et nous allons continuer d'être présents» dans l'île sur le plan «touristique, mais aussi au niveau des investissements et des opportunités que nous voulons créer pour le peuple cubain et pour les gens d'affaires canadiens».

«Je ne vois rien de nouveau dans la dynamique entre le Canada et Cuba sinon un désir continu de travailler ensemble pour le bénéfice de tous», a-t-il dit.

Justin Trudeau a tenu ces propos quelques minutes après que Donald Trump se soit engagé depuis la Floride à redéfinir en profondeur le rapprochement avec Cuba, lancé fin 2014 par son prédécesseur Barack Obama après plus d'un demi-siècle de tensions.Lors du décès de Fidel Castro en novembre dernier, Justin Trudeau avait rendu hommage au père de la révolution cubaine, le qualifiant de «leader remarquable» ce qui lui avait valu un flot de critiques au Canada comme aux États-Unis.

Deux semaines auparavant, M. Trudeau s'était rendu en visite officielle à Cuba, quarante ans après son père, l'ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, mais n'avait pu rencontrer l'ancien «lider maximo».

10:33 Publié dans AL-Pays : Cuba, Politique | Tags : cuba, canada, trudeau | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg