31/08/2013

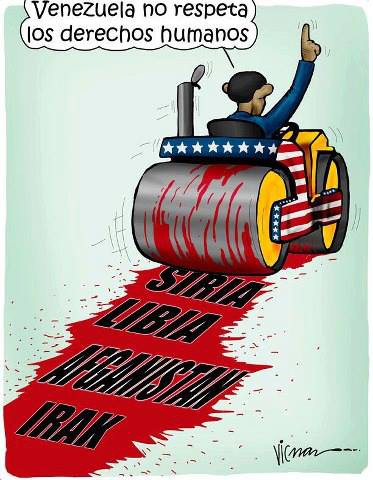

EL DIBUJO DEL MES / LE DESSIN DU MOIS

12:36 Publié dans AL-Pays : Vénézuela, Amérique Latine, Dibujo | Tags : dibujo del mes, vénézuela, usa, syrie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

30/08/2013

L'URUGUAY, UN PAYS DE REFORMES !

Légalisation de l'avortement, du mariage homosexuel, bientôt du cannabis... En quelques mois seulement, la société uruguayenne a opéré des changements spectaculaires.

Légalisation de l'avortement, du mariage homosexuel, bientôt du cannabis... En quelques mois seulement, la société uruguayenne a opéré des changements spectaculaires.

On n'arrête plus l'Uruguay. En l'espace de quelques mois, ce pays coincé entre l'Argentine et le Brésil, dont on ne parle que très rarement, a dit «oui» à l'avortement, franchi un premier pas vers la légalisation du cannabis et autorisé lundi le premier mariage homosexuel de son histoire, après être devenu en avril le deuxième pays du continent à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.

Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 2005, ce pays de 3 millions d'habitants multiplie les réformes pour le droit des homosexuels, en approuvant notamment les unions civiles ou l'adoption par des couples gays. Aujourd'hui, le cheval de bataille du président, José Mujica, c'est la légalisation du cannabis. Si le projet de loi - qui a déjà passé l'une des deux chambres du Parlement - est approuvé, les consommateurs uruguayens pourront acheter jusqu'à 40 grammes par mois de cette drogue dans des pharmacies autorisées. Une réforme «d'avant-garde», selon Mujica (qui assure n'avoir jamais fumé de joint), qui viserait à en finir avec un marché illégal qui génère chaque année de 30 à 40 millions de dollars, et à éloigner les consommateurs des réseaux de narcotrafiquants.

Le président reverse 87 % de ses revenus à des œuvres de charité

Ce président qui donne l'impulsion des réformes est un personnage atypique. Ancien guérillero emprisonné sous la dictature, il est aujourd'hui connu pour son franc-parler et son mode de vie très simple. Elu en 2009 et surnommé «le président le plus pauvre du monde», il vit loin des fastes de sa fonction, dans sa modeste ferme située à une demi-heure de la capitale, Montevideo. L'homme de 78 ans reverse même 90 % de son salaire à des organismes d'aide au logement social.

José Mujica, peu avant son élection en 2009. Crédits photo : © Andres Stapff / Reuters/REUTERS

Pour la population, ce président philosophe est devenu un symbole. La frénésie réformatrice du pays n'est cependant pas le fruit de la volonté de ce seul homme. Selon Francisco Panizza, professeur de politique latino-américaine à La London School of Economics, «l'avortement ou le mariage gay, thèmes de campagnes du parti au pouvoir, étaient dans les cartons depuis longtemps. Il faut savoir que ce gouvernement n'a pas vraiment été capable de mettre en place de grandes réformes en matière d'économie. Ces changements sociétaux seront donc son principal legs.»

Réformer fait partie de la culture du pays

Dans le pays, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme du gouvernement pour la légalisation du cannabis. Un récent sondage de l'institut Cifra révèle que 62% des Uruguayens rejettent cette loi. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce que ces derniers descendent dans la rue pour exprimer leur désaccord, estime Francisco Panizza, qui rappelle que sur ce continent très influencé par l'Eglise, l'Uruguay fait figure d'exception avec une longue tradition de politiques de réformes sociales avant-gardistes, à laquelle ses habitants sont attachés. «Cela fait partie de la culture du pays depuis plus d'un siècle. Le président José Batlle y Ordoñez (1903-1915), l'une des plus grandes figures politiques du pays, a donné l'impulsion en introduisant à l'époque des réformes très controversées», explique le professeur. L'Uruguay a en effet été l'un des premiers pays du monde à abolir la peine de mort, en 1907. Il s'est déclaré pays séculier dès 1917, a été le premier de la région à autoriser le divorce aux femmes qui le demandaient en 1913, ou à leur donner le droit de vote en 1927. Aujourd'hui, le pays entend bien conserver le statut de pionnier social qu'il revendique.

18:26 Publié dans Actualités, AL-Pays : Uruguay, Economie, Science | Tags : uruguay, réforme, cannabis, mariage homo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

25/08/2013

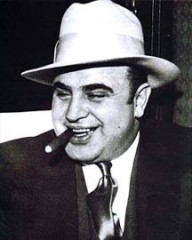

QUAND AL CAPONE EST VENUE A CUBA !

J'ai toujours pensé qu'Al Capone n’était pas venu à Cuba sans protection. Je veux dire quand il l'a fait en 1928 pour superviser l'achat des alcools qui étaient introduits clandestinement aux États-Unis, il avait des contacts plus ou moins solides avec d’importants personnalités de la politique et du monde des affaires cubaines.

J'ai toujours pensé qu'Al Capone n’était pas venu à Cuba sans protection. Je veux dire quand il l'a fait en 1928 pour superviser l'achat des alcools qui étaient introduits clandestinement aux États-Unis, il avait des contacts plus ou moins solides avec d’importants personnalités de la politique et du monde des affaires cubaines.

Alors les relations entre la mafia étasunienne et les politiciens cubains sont très antérieures à ce que l’on présume généralement.

Le célèbre gangster de Chicago, durant son séjour cubain, a offert une montre Patek Philippe à Rafael Guas Inclán, alors président de la Chambre des Représentants. En paiement d'une dette ? En remerciement ? Une façon de consolider des liens ? Actuellement se sont des questions sans réponses. Un jour il sera peut-être possible de les spécifier.

Les contrebandiers et les pirates

La Prohibition a régi aux États-Unis de 1920 à 1933. Durant ces années, la majorité des produits alcooliques qui entrait sur le territoire étasunien venait des Antilles, dont Cuba parmi elles.

Les vedettes rapides des contrebandiers raillaient les patrouilles de la police nord-américaine et, comme aux temps de la piraterie classique, ces bateaux étaient attaqués à leur tour par d'autres qui les pillaient et les détruisaient.

L’Italien Jim Colosimo vivait depuis plus de trente ans Etats-Unis. Il avait commencé comme balayeur à Chicago et au moment de la prohibition il avait déjà accumulé une certaine notoriété comme « protecteur » des Siciliens et des Calabrais.

Grâce à son soutien, des milliers de vedettes rapides ont commencé à naviguer, clandestinement, de la Floride vers les Caraïbes. L'ex balayeur a gagné des millions de dollars dans ces opérations jusqu'au jour où il a reçu une pluie de plomb.

Son remplaçant, Johnnie Torrio, a soutiré des grands avantages de l’entreprise illégale. La piraterie dans la mer des Caraïbes a commencé au cours de son règne. Ses bateaux ont commencé à être assaillis par d'autres pilotés par d’authentique pirates.

Torrio, comme le faisait Colosimo avant, payait régulièrement les alcools achetés dans les Caraïbes, mais à leur retour ses bateaux étaient pillés par les pirates.

Al Capone a été plus intelligent que Colosimo et Torrio. Il a conclu un accord avec les autorités et, de là, les garde-côtes et la police de la côte se sont convertis en implacables poursuivants des pirates, tout en laissant le feu vert à ceux qui travaillaient pour Al Capone.

Lors du sommet

Al Capone avait une inclinaison pour les femmes et un délire pour la publicité, impensable chez un gangster. Il aimait qu’on parle de lui et que son nom soit répété.

Dans l’hôtel Sevilla de La Havane, où il logeait, il louait tout un étage pour lui et son entourage de conseillers et de gardes du corps. On parle aussi d’une légende populaire : il demandait une réunion avec tous les employés qui se chargeaient dudit étage.

Il leur parlait peu, mais il les remerciait avec un billet de cent dollars pour chacun d'eux.

À l’égal de Lucky Luciano, Al Capone était un membre de la bande Five Points avant d’aller à Chicago comme tueur à gage et de monter au sommet de la pègre de la ville à partir de 1920. On le connaît surtout pour avoir ordonné le massacre de la Saint Valentin en 1929 : un crime dont on n’a jamais pu l’accuser.

À Chicago, Al Capone a éliminé Masseria, le chef local. Et il était heureux de la mort de Maranzano, le substitut de Masseria, orchestrée par Lucky Luciano, alors que celui-ci et Al Capone l’avaient reconnu comme capo des capos.

Les hommes envoyés par Luciano, qui se sont fait passés pour des inspecteurs du Trésor, ont poignardé et criblé de balles Maranzano dans son bureau.

C'est alors que Luciano a modernisé la mafia. Il a établi une forme de diriger plus démocratique, avec une commission composée par les capos de toutes les familles de New York ; il a assis sa structure sur des nouvelles bases corporatives et il est devenu un impresario du crime. Il a recommandé à ses hommes de vivre avec discrétion absolue ; sans attirer l'attention.

Quand les capos lui demandaient comment s’appellerait son organisation, il a dit qu’elle n’avait pas de nom pour que personne ne puisse la mentionner.

La mafia étasunienne cessait d’être une organisation sicilienne pour se convertir en italo-américaine et Al Capone faisait partie de cette transformation.

Les Patek Philippe

On sait peu de chose sur les aventures d’Al Capone à La Havane. Cependant, on sait qu'un après-midi il a acheté trois montres de marque Patek Philippe dans La Palais Royal, de la rue Obispo, certainement la plus importante bijouterie havanaise de l'époque. Il a payé six mille dollars pour les montres. Al Capone en a gardé une pour lui, une qu’il a offert au chef de ses gardes du corps et la troisième, comme nous le savons déjà, pour Rafael Guas Inclán qui, de 1954 à 1958, a été vice-président de la République avec le dictateur Fulgencio Batista.

D’après ce que l’on sait, Al Capone n’est jamais revenu à Cuba après cette visite de 1928. En dépit d'être un des invités, il n’a pas pu assisté à la réunion convoquée par Luciano, en décembre 1946 dans l'Hôtel National de La Havane, avec les principaux chefs de la mafia. Il avait été libéré de prison, après avoir purgé une peine pour fraude fiscale et il était déjà très malade.

Rafael Guas Inclán était un joueur compulsif. En une nuit il pouvait jouer à la roulette, pour gagner ou perdre, des milliers de pesos volés au Trésor de la nation. Il a fui le pays après le triomphe de la Révolution et la Patek Philippe offerte par Al Capone est restée entre les mains de son neveu Roberto de Cal, photographe de profession.

Rafael Guas Inclán est mort à Miami dans les années 1970 et, peu de temps après, Roberto de Cal est mort à La Havane. Le Palais Royal continue à offrir ses services dans la rue Obispo. Cependant, personne ne sait entre quelles mains est arrivée cette Patek Philippe achetée par Al Capone à La Havane.

Traduit par Alain de Cullant, Lettres de Cuba

12:13 Publié dans AL-Pays : Cuba, Histoire | Tags : al capone, cuba | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

23/08/2013

De nouveaux cas de choléra signalés chez des voyageurs revenant de Cuba

LA HAVANE, Cuba - Le gouvernement américain a diffusé un avertissement aux voyageurs qui se rendent à Cuba, après que plusieurs visiteurs eurent été infectés par le choléra au cours des dernières semaines.

LA HAVANE, Cuba - Le gouvernement américain a diffusé un avertissement aux voyageurs qui se rendent à Cuba, après que plusieurs visiteurs eurent été infectés par le choléra au cours des dernières semaines.

Dans un avertissement daté de mardi, la Section des intérêts américains à La Havane recommande aux visiteurs et aux citoyens américains vivant à Cuba d'éviter l'eau non traitée, la nourriture vendue dans la rue et les plats peu ou pas cuits, comme le ceviche.

La mission diplomatique recommande aussi aux voyageurs de se laver les mains fréquemment pour prévenir l'infection.

L'embargo des États-Unis contre Cuba, en vigueur depuis 51 ans, interdit à la plupart des Américains de visiter l'île, mais des centaines de milliers de Cubano-Américains s'y rendent chaque année pour voir leur famille, et de plus en plus de citoyens américains vont à Cuba dans le cadre d'échange culturels autorisés.

Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, il y a eu cinq cas de choléra confirmés «associés à un historique de voyage à Cuba» en juillet et en août. Les personnes infectées sont un Italien, deux Vénézuéliens et deux Chiliens. Au moins trois d'entre eux se sont rendus à La Havane durant leur voyage.

L'été dernier, les autorités cubaines avaient admis une rare éclosion de choléra dans l'est du pays, après plusieurs années d'absence de la maladie dans l'île. À l'époque, les autorités avaient affirmé que l'épidémie s'était résorbée après avoir infecté 417 personnes, dont trois qui en sont mortes.

En janvier, le gouvernement cubain avait annoncé 51 autres cas d'infection dans la capitale, mais il n'y a eu aucune déclaration officielle sur les nouveaux cas jusqu'à maintenant. Les autorités n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de l'Associated Press mercredi.

Dans le passé, des diplomates avaient exprimé leur consternation face au manque de transparence des autorités cubaines dans les statistiques sur le choléra.

Le tourisme est vital pour l'économie cubaine et a rapporté plus de 2,5 milliards $ US en 2011, selon les plus récentes statistiques disponibles.

Le choléra est une bactérie transmise par l'eau qui peut tuer rapidement en causant une grave déshydratation. La maladie peut toutefois être traitée si la personne infectée consulte un médecin rapidement.

Le gouvernement cubain dispose d'un système de défense civile bien organisé et a déployé de grands efforts pour freiner l'éclosion de l'année dernière. Les autorités avaient notamment lancé une campagne de sensibilisation à l'hygiène et distribué des produits pour désinfecter l'eau, en plus de placer en quarantaine les patients des hôpitaux souffrant de diarrhée.

Les médecins et les infirmières cubains ont l'expérience nécessaire pour diagnostiquer et traiter le choléra, puisque des centaines d'entre eux se sont rendus en mission en Haïti, où le choléra a tué des milliers de personnes depuis 2010.

L'Organisation panaméricaine de la santé affirme que les autorités cubaines surveillent étroitement les cas de diarrhée et examinent adéquatement chaque cas suspect.

Presse Candienne

12:30 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Santé, Voyage | Tags : cuba, choléra, santé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg