25/07/2013

60 ANS : ANNIVERSAIRE DE L’ATTAQUE DE LA CASERNE DE MONCADA, DEBUT DE LA REVOLUTION CUBAINE

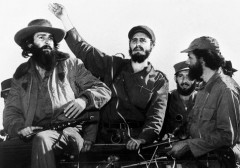

Le 26 juillet 2013 était le 60e anniversaire de l'historique attaque de la caserne de la Moncada par la jeunesse cubaine révolutionnaire, menée par le leader légendaire de la révolution cubaine, Fidel Castro.

Le 26 juillet 2013 était le 60e anniversaire de l'historique attaque de la caserne de la Moncada par la jeunesse cubaine révolutionnaire, menée par le leader légendaire de la révolution cubaine, Fidel Castro.

Même si cette attaque n'a pas eu le succès escompté, cet événement a provoqué un essor qui a consolidé l'opposition au régime de Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis, et qui a ultimement mené au triomphe de la révolution cubaine en 1959.

En 1953, Cuba était gouverné par le dictateur Fulgencio Batista, marionnette des États-Unis. Animée d'un ardent désir d'investir le peuple cubain de la maîtrise de sa destinée, la jeunesse cubaine a préparé et mené à bien une attaque contre l'armée du dictateur cantonnée dans les casernes de la Moncada et de Carlos Manuel de Cespedes, respectivement à Santiago de Cuba et Bayamo.

En 1953, Cuba était gouverné par le dictateur Fulgencio Batista, marionnette des États-Unis. Animée d'un ardent désir d'investir le peuple cubain de la maîtrise de sa destinée, la jeunesse cubaine a préparé et mené à bien une attaque contre l'armée du dictateur cantonnée dans les casernes de la Moncada et de Carlos Manuel de Cespedes, respectivement à Santiago de Cuba et Bayamo.

La caserne de la Moncada était le centre militaire du régime de Batista, dans le sud, sa garnison la plus forte et la deuxième en importance.

Près de 120 jeunes participèrent à l'assaut. Environ 70 d'entre eux furent tués et plusieurs furent torturés et exécutés après l'attaque.

Les survivants, incluant Fidel Castro, furent jugés et condamnés à de longues peines d'emprisonnement. C'est durant sa comparution que Fidel prononça son célèbre discours « L'histoire m'acquittera », qui portait l'embryon des objectifs nationaux et sociaux du mouvement révolutionnaire qui triompha le 1er janvier 1959.

La plupart des rebelles, incluant Fidel Castro, furent relâchés lors d'une amnistie décrétée en mai 1955. Cette amnistie fut le résultat d'un appui populaire de masse aux rebelles emprisonnés.

Après leur libération, les rebelles se regroupèrent au Mexique, retournant pour certains à Cuba à bord du navire Granma et déclenchèrent la révolution victorieuse.

10:19 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Histoire | Tags : moncada, castro, caserne, cuba, batista | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

21/06/2013

La CELAC ou la première tentative d'intégration latino-américaine pour les peuples

LA CELAC

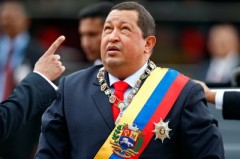

En décembre 2011, voyait jour à Caracas un projet large d'intégration régionale: la CELAC (Communauté des Etats Latinos Américains et Caribéens) regroupant pour la première fois de l'histoire du continent, 33 Etats sans les Etats-Unis et le Canada.

En décembre 2011, voyait jour à Caracas un projet large d'intégration régionale: la CELAC (Communauté des Etats Latinos Américains et Caribéens) regroupant pour la première fois de l'histoire du continent, 33 Etats sans les Etats-Unis et le Canada.

Cette Union d'Etats étant vu par beaucoup, a l'instar du président bolivien Evo Morales, comme "une arme contre l'impérialisme étasunien". En effet, alors que pendant des années, l'Amérique Latine a été le laboratoire d'étude des politiques néolibérales les plus réactionnaires, les mêmes appliquées aujourd'hui en Grèce, au Portugal ou en Espagne; c'est une toute autre direction que compte prendre la CELAC. C'est en effet de justice sociale, de solidarité, de coopération et du bien-être des peuples dont il est aujourd'hui question et non pas de la sacro-sainte loi du marché.

Fait plus marquant encore, depuis le 28 janvier, c'est Cuba qui assume la présidence de l'organisation. L'Amérique Latine est aujourd'hui à la croisée des chemins: alors que l'OEA se meurt (Organisation des Etats Américains, instrument des USA pour imposer ses politiques réactionnaires sur le continent), la nécessité d'une unité des peuples contre l'impérialisme et pour leur émancipation devient de plus en plus réalisable.

L’ALBA

Plusieurs pays sont également engagés dans un processus de transformation des institutions et de la société et qui se retrouvent dans l'ALBA (Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, Alba signifiant "l'aube" en espagnol).

Plusieurs pays sont également engagés dans un processus de transformation des institutions et de la société et qui se retrouvent dans l'ALBA (Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, Alba signifiant "l'aube" en espagnol).

Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traité de commerce des Peuples(ALBA - TCP) (« Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos » en espagnol) est une organisation politique, sociale et économique pour promouvoir la coopération dans ces domaines entre les pays socialistes de l'Amérique latine et des Caraïbes.

D'abord évoquée par Hugo Chávez, président du Venezuela, lors d'un sommet, en décembre 2001, des chefs d'État de la Communauté des Caraïbes, l'ALBA a été officiellement lancée en avril 2005, par la signature d'un « traité commercial des peuples » entre Cuba et le Venezuela.

La Bolivie, le Nicaragua, la Dominique et l'Honduras se sont depuis associés à l'initiative, qui visait d'abord à promouvoir une alternative à la (Zone de libre-échange des Amériques) promue par Washington. Saint-Vincent-et-les-Grenadines en est devenu membre le 17 avril 2009.

Enfin, en juin 2009, le nombre de membres passe à neuf, suite à l'adhésion d'Antigua et Barbuda et de l'Équateur.

Depuis janvier 2010, le Honduras ne fait plus partie de l'ALBA après que le congrès en a réclamé sa sortie. Celui-ci redoute la supposée ingérence du Venezuela - qui soutient le président déchu Manuel Zelaya dans ses affaires internes.

15:51 Publié dans AL-Pays : Cuba, AL-Pays : Vénézuela, Amérique Latine, Histoire, Politique, Vidéo | Tags : histoire, celac, alba, cuba, vénézuela | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

17/06/2013

Café d’Amérique latine : tout est parti d’un cadeau fait à Louis XIV

On est en 1650. La France commence à boire du café. Il arrive d’Arabie par le port de Marseille. 60 ans plus tard, la Hollande se lance dans l’aventure avec des caféiers importés d’Indonésie et décide d’en envoyer au Suriname.

On est en 1650. La France commence à boire du café. Il arrive d’Arabie par le port de Marseille. 60 ans plus tard, la Hollande se lance dans l’aventure avec des caféiers importés d’Indonésie et décide d’en envoyer au Suriname.

La France observe tout ça de loin jusqu’au jour où le maire d’Amsterdam offre un caféier à Louis XIV. L’arbuste se plaît plutôt bien et on se dit que ça serait pas mal d’essayer de le cultiver aux Antilles.

C’est parti pour une série de longs voyages. On emmène des caféiers à l’île de la Réunion (anciennement appelée île Bourbon, la variété de café qui y pousse en gardera le nom bien au delà des frontières), en Guyane, puis en Martinique.

De Guyane, les caféiers vont peu à peu s’étendre à toute l’Amérique latine. De la Martinique, le café se répand dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique Centrale, où il va particulièrement apprécier le climat et la richesse des sols volcaniques costariciens.

Belle plante

On est au milieux du XIXe siècle, dans la vallée centrale du Costa Rica. On voit dans les jardins de plus en plus de caféiers appréciés pour ses jolies fleurs blanches aux arômes délicats entre le jasmin ou la fleur d’oranger. Quelques semaines plus tard, elles se transforment en de petites baies vertes, puis jaunes, puis rouges lorsqu’elles arrivent à maturité. C’est comme ça que va commencer la culture du café au Costa Rica.

On est au milieux du XIXe siècle, dans la vallée centrale du Costa Rica. On voit dans les jardins de plus en plus de caféiers appréciés pour ses jolies fleurs blanches aux arômes délicats entre le jasmin ou la fleur d’oranger. Quelques semaines plus tard, elles se transforment en de petites baies vertes, puis jaunes, puis rouges lorsqu’elles arrivent à maturité. C’est comme ça que va commencer la culture du café au Costa Rica.

A cette époque-là, on le cultive mais on ne le consomme pas vraiment dans les chaumières. A défaut de café, on boit de « l’agua dulce », littéralement, de « l’eau douce ». Terme plutôt adéquate puisqu’il s’agit du jus de canne à sucre dilué dans de l’eau. Ça se boit chaud ou froid, avec ou sans lait et est apprécié pour ses vertus énergisantes. Encore aujourd’hui, on en sert un peu partout, notamment dans les plantations de café.

Avec des sols volcaniques bien au dessus du niveau de la mer, des températures élevées la journée et basses la nuit, les caféiers vont vites élire domicile au Costa Rica.

Débute alors le « siècle du café ». Les « barons du café » (propriétaires des grandes plantations) sont souvent d’origines européennes et vont avoir une vraie influence sur la vie culturelle ou l’architecture du pays, même s’il reste peu de traces de cette époque.

En peu de temps, les caféiers envahissent le pays par la vallée centrale à tel point qu’on va produire plus que prévu. Puisqu’on va quand même pas gâcher, on commence à s’habituer au petit noir à la maison.

Du « jus de chaussette », littéralement

On avait les grains, mais comment allait-on les transformer en quelque chose de buvable ? C’est alors que va voir le jour un objet unique au monde : le « chorreador ».

De quoi s’agit-il concrètement ? L’idée est simple : une pièce en bois, généralement peinte aux couleurs traditionnelles, supportant une bolsita (petit sac), comme celui-ci :

Le principe ? « Chorrear », en espagnol, ça veut dire « couler » ou « goutter ». Il y a deux façons de s’en servir : soit on laisse infuser la mouture de café dans l’eau chaude quelques minutes, puis on verse le tout dans la « chaussette » pour recueillir le café dans la tasse située en dessous (voir photo ci-dessus), soit on dépose la mouture de café dans la « chaussette » afin d’y verser l’eau chaude pour extraire le café directement dans la tasse ou autre (voir vidéo ci-dessous).

Même les enfants en boivent

Au Costa Rica, le café, c’est pour les petits (il n’est pas rare de voir les enfants en boire, généralement avec du lait) comme pour les grands.

Encore aujourd’hui, on trouve des chorreadors dans presque tous les foyers. Ils sont notamment courant là où l’électricité ne va pas de soi puisqu’on a juste besoin d’eau chaude pour faire un café chorreado.

Malgré tout, son usage se raréfie au profit du « coffee maker » (on a gardé le terme anglais en espagnol), la machine à café électrique, que l’on trouve dans toutes les maisons, tous les cafés, tous les restaurants.

Même s’il est moins courant aujourd’hui, les Costariciens restent extrêmement fiers du chorreador et tous vous diront qu’il fait le meilleur café du monde. On le trouve aussi dans toutes les boutiques souvenirs du pays.

Comme au café

A l’extérieur, on s’arrête dans un soda (une sorte de petit café populaire que l’on trouve un peu partout en Amérique centrale, généralement ouvert sur la rue et où l’on peut aussi manger sur le pouce) ou dans un café (appelé cafétéria, ils sont généralement un peu plus grand et plus cossus).

Depuis peu, les coffee shops fleurissent dans la capitale du pays, San José. L’idée étant de servir aux Costariciens leur propre café torréfié et préparé de manière à sublimer les saveurs d’un produit qui pousse au quatre coins du pays (il y a huit régions productrices au Costa Rica) mais dont la crème de la crème est exportée vers les Etats-Unis, l’Europe ou l’Asie.

De l’agriculture à la « café-culture »

Le café a donc d’abord été cultivé avant d’être consommé dans la vie de tous les jours et s’imposer dans la culture costaricienne. On en boit toute la journée et tout le monde a un avis sur ce qu’est un bon café.

Il est consommé généralement noir avec du lait et du sucre, beaucoup de sucre, et ce pour cacher la sur-torréfaction, fléau mondial qui tue même le meilleur café. Si l’on torréfie le café trop longtemps, à de trop fortes températures, voire les deux en même temps, on brûle les saveurs et on accentue l’amertume, d’où le besoin de camoufler ces saveurs désagréables. Toutefois, les choses commencent à bouger au Costa Rica et il est désormais possible de consommer à l’intérieur du pays un café de haute qualité, cultivé, transformé, torréfié et préparé sans passer la frontière. Normal, non ?

Publié par Audrey Vidoni dans Rue 89

LE COSTA RICA

Le Costa Rica, en forme longue la République du Costa Rica, en espagnol República de Costa Rica , est une république constitutionnelle unitaire d'Amérique centrale ayant un régime présidentiel.

Le Costa Rica, en forme longue la République du Costa Rica, en espagnol República de Costa Rica , est une république constitutionnelle unitaire d'Amérique centrale ayant un régime présidentiel.

La majeure partie de son territoire est situé sur l'isthme centraméricain, encadré par la mer des Caraïbes à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest et au sud, bordé au nord par le Nicaragua et au sud-est par le Panama, mais comprend également l'Île Cocos située dans l'océan Pacifique à plus de 500 kilomètres des côtes du pays. Elle a pour capitale San José, pour langue officielle l'espagnol et pour monnaie le colon. Sa devise est « ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! » (« Que vivent pour toujours le travail et la paix ! ») et son drapeau est constitué de cinq bandes horizontales respectivement bleue, blanche, rouge, blanche et bleue. Son hymne est Noble patria, tu hermosa bandera.

Le Costa Rica est souvent surnommé « la Suisse de l’Amérique Centrale ».

Le territoire costaricien est occupé par les Amérindiens dès la Préhistoire avant d'être découvert par Christophe Colomb en 1502. Colonisé par les Espagnols du XVIe au XIXe siècle, le Costa Rica acquiert son indépendance en 1821. Depuis 1959, le Costa Rica est un pays neutre et est devenu la première nation du monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée. Dès lors, le pays se distingue en Amérique Centrale par son modèle de développement donnant la priorité à l'éducation, à la santé et à la protection de l'environnement.

En 2011, le Costa Rica était peuplé de 4,3 millions d'habitants et constituait ainsi le 123e pays le plus peuplé du monde et le cinquième des sept pays d'Amérique Centrale, devant le Panama et le Bélize.

D'après Wikipédia

19:17 Publié dans AL-Pays : Costa Rica, Amérique Latine, Culture, Economie, Histoire | Tags : café, amérique latine, plante, histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

29/05/2013

Il y a cinquante un ans, les États-Unis décrétaient le blocus de Cuba

Le 3 février 1962, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, annonçait des sanctions totales contre la petite île des Caraïbes qui venait de mettre fin au régime pro-américain du dictateur Batista. Le blocus a été encore renforcé en 1992 et 1996, au mépris du droit international.

Le 3 février 1962, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, annonçait des sanctions totales contre la petite île des Caraïbes qui venait de mettre fin au régime pro-américain du dictateur Batista. Le blocus a été encore renforcé en 1992 et 1996, au mépris du droit international.

Au nom de la « lutte contre le communisme » d’abord, puis de « la défense des droits de l’homme », la plus grande puissance au monde, les États-Unis, livre à une toute petite île, Cuba, une guerre économique sans pitié. Le blocus américain contre Cuba dure depuis cinquante ans, violant toutes les lois et traités internationaux.

Washington châtie tout un peuple pour crime de lèse-empire. Pour les « médias de marché », cet embargo ne serait qu’un prétexte dont se servirait le régime. Alors chiche ? Enlevons donc ce « prétexte » et voyons ! « Embargo » ou « blocus », on a là un véritable état de siège interminable, injustifiable, chaque jour plus intolérable, et condamné chaque année par la quasi-totalité des pays à l’ONU.

Dès le 1er janvier 1959, les États-Unis ne supportent pas que dans leur « jardin » ait lieu une révolution et la considèrent comme un dangereux foyer de sédition. « Plus jamais un nouveau Cuba. » En avril 1960, le sous-secrétaire d’État aux Affaires interaméricaines, écrit : « La majorité des Cubains soutiennent Castro. Le seul moyen possible pour annihiler le soutien interne est de provoquer le désenchantement (…) par l’insatisfaction économique et la pénurie. » Peu à peu se met en place un dispositif d’étranglement économique.

Dès le 1er janvier 1959, les États-Unis ne supportent pas que dans leur « jardin » ait lieu une révolution et la considèrent comme un dangereux foyer de sédition. « Plus jamais un nouveau Cuba. » En avril 1960, le sous-secrétaire d’État aux Affaires interaméricaines, écrit : « La majorité des Cubains soutiennent Castro. Le seul moyen possible pour annihiler le soutien interne est de provoquer le désenchantement (…) par l’insatisfaction économique et la pénurie. » Peu à peu se met en place un dispositif d’étranglement économique.

L’île dépend des États-Unis à 73 % pour ses importations et à 65 % pour ses exportations, essentiellement le sucre. En décrétant la réduction des importations, puis la suppression totale du quota sucrier, Washington escompte mettre Castro à genoux. Mais à chaque mesure d’agression, la révolution répond par la légitime défense : 6 juillet 1960, nationalisation des propriétés américaines à Cuba. Lorsque Washington livre de moins en moins de pétrole et que Cuba doit recourir à l’URSS, les raffineries américaines sur l’île refusent de traiter le « pétrole communiste ». Fidel les nationalise. La myopie politique des gouvernements américains pousse la révolution à se radicaliser. En réponse à l’embargo sucrier décidé par Eisenhower, les pays de l’Est achètent plus de la moitié du sucre cubain.

Le 3 février 1962, le président Kennedy décrète les sanctions totales, l’interdiction des exportations et importations : le blocus. L’aide de l’URSS permit à Cuba de survivre… Les sanctions impérialistes allèrent crescendo. Le 2 novembre 1966, la « loi d’ajustement cubain » octroie résidence et nationalité à tout Cubain qui touche le sol américain ; ce statut pousse à l’immigration illégale.

À ceux qui nient les conséquences terribles du blocus, les autorités cubaines répondent, chiffres en main, qu’il a coûté à l’île 751 milliards de dollars, et touche tous les aspects de la vie quotidienne, toutes les catégories de la population, essentiellement les plus vulnérables : enfants, personnes âgées… Depuis 1962, Washington ne permet pas même la vente de médicaments à Cuba, alors que la convention de Genève interdit cet embargo sur les médicaments, même en temps de guerre. En 2004, une entreprise pharmaceutique américaine, la Norton Corporation, se vit imposer une lourde amende parce que l’une de ses filiales européennes avait vendu à Cuba des vaccins pour enfants. Cuba ne peut avoir accès à la plupart des brevets médicaux. L’île a les pires difficultés pour obtenir des financements internationaux, pour se procurer les nouvelles technologies qu’elle doit payer au prix fort, doublé de frais de transports coûteux… Elle ne peut utiliser le dollar pour commercer avec d’autres pays.

Cuba n’est pas une situation virtuelle. Le contexte l’a obligée à vivre en forteresse assiégée, ce qui ne se prête guère à l’épanouissement de toutes les libertés. Le blocus est un drame quotidien. Il n’est pas la seule cause de la crise profonde que vit Cuba. La dépendance du modèle monoproducteur et exportateur de sucre, le rôle de réserve sucrière du « camp socialiste », les errements économiques, l’étatisation contre-productive, la bureaucratisation, pèsent lourd à l’heure des bilans.

Les États-Unis auront tout tenté pour faire plier la révolution. En 1992 et 1996, le Congrès américain vota la loi Torricelli puis la loi Helms-Burton, afin de renforcer le blocus, de le rendre « extraterritorial » : les filiales américaines dans des pays tiers ne peuvent commercer avec Cuba. Aucune entreprise, sous peine de sanctions, ne peut exporter à Cuba des marchandises ou machines comportant des composants américains. La loi Helms-Burton autorise les grands propriétaires américains expropriés par la révolution, et indemnisés, à réclamer leurs anciennes propriétés. Pour normaliser la situation, Cuba devrait changer de système. Une ingérence inadmissible.

Aujourd’hui, l’opinion publique nord-américaine est majoritairement hostile aux sanctions économiques, mais la politique d’Obama reste globalement celle de ses prédécesseurs. Cuba continue à résister au prix de lourds sacrifices.

Cuba « réinvente »

Cuba vit des changements structurels importants. En novembre 2005, Fidel Castro mettait en garde : « Nous pouvons être les fossoyeurs de notre révolution. » Depuis, avec pragmatisme mais détermination, le Parti communiste a fait appel au peuple et le pays s’est engagé dans un processus de révisions déchirantes, nécessaires à la survie, selon Raul Castro. Le 18 décembre 2010, il lançait : ou nous « rectifions », ou nous périrons. Une étape est terminée, celle d’une économie étatisée, hypercentralisée et bureaucratisée, aux faibles rendements. Alors « retour au capitalisme » ? Nullement. À Cuba, on parle « d’actualisation » du modèle, de « réinvention ». Passer à un système plus flexible, « reconvertir » 1 500 000 travailleurs de l’État vers un secteur privé naissant ne peut se faire sans traumatismes, sans inégalités. L’économie, qui reste planifiée, s’ouvre à des mécanismes

de marché, des formes d’initiative et de propriété privées. Les fermes d’État sont démantelées et la terre remise en usufruit aux paysans. La désétatisation fera passer 40 % de la population active du secteur public au secteur privé. Le projet d’émancipation cubain se joue aujourd’hui.

09:46 Publié dans AL-Pays : Cuba, Amérique Latine, Economie, Histoire, Politique | Tags : etats-unis, cuba, blocus | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg