25/08/2018

La Havane annonce avoir perdu 4,3 milliards de dollars à cause du blocus américain

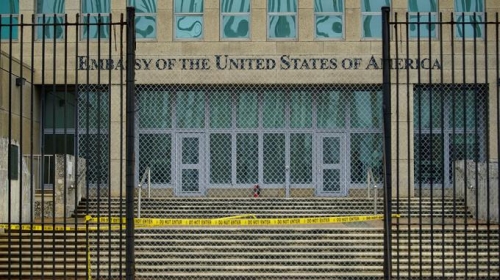

L’embargo des Etats-Unis a fait perdre 4,321 milliards de dollars à Cuba, entre avril 2017 et mars 2018, a annoncé, vendredi 24 août, le ministère des affaires étrangères de l’île.

La Havane et Washington avaient rétabli leurs relations en juillet 2015, après plus de cinquante ans de rupture, mais le Congrès américain avait maintenu l’embargo, contre la volonté du président de l’époque Barack Obama.

Depuis sa mise en place en 1962, « à prix courants, le blocus a provoqué des préjudices quantifiables à plus de 134,499 milliards de dollars », pour l’économie cubaine, poursuit le ministère.

Lire aussi : Donald Trump ravive un climat de guerre froide avec Cuba

« Des obstacles majeurs »

En novembre 2017, visant à limiter le rapprochement initié par son prédécesseur, Donald Trump a rétabli des sanctions contre l’île, permettant toutefois aux Américains de « voyager à Cuba et d’[y] soutenir les petites entreprises privées ».

Ces mesures « ont généré des obstacles majeurs aux relations économiques et commerciales des entreprises cubaines avec de potentiels partenaires américains ou de pays tiers », précise le texte du ministère cubain.

« L’intensification du blocus s’est accompagnée d’une rhétorique agressive, menaçante, irrespectueuse et de contraintes de la part des plus hauts niveaux de l’administration américaine, ce qui provoque un manque de confiance majeure et de l’incertitude », ajoute-t-il.

Lire aussi : Raul Castro dénonce un « recul » des relations entre Cuba et les Etats-Unis

Rejet de l’embargo

En vertu d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée « Nécessité de mettre fin à l’embargo économique, commercial et financier imposé par les Etats-Unis d’Amérique contre Cuba », l’île présente chaque année un rapport à la communauté internationale.

Depuis 1992, l’Assemblée générale a approuvé 26 fois ce rapport, ce qui est interprété comme un rejet de l’embargo. Cette année, il sera présenté lors de la session annuelle, à une date encore inconnue.

15:58 Publié dans AL-Pays : Cuba, AL-Pays : Cuba CNI, Economie | Tags : cuba, etats unis, économie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

18/10/2016

Cuba, une île bio où le miel coule à flot, alors que partout ailleurs les abeilles souffrent

Pour cause d’embargo, les agriculteurs cubains n’ont pas eu accès aux produits phytosanitaires pour protéger leurs cultures. Un article publié dans « the guardian » en février 2016, montre que ce fut un mal pour un bien. Bio malgré elle, l’île est aujourd’hui le seul endroit au monde où les abeilles sont en bonne santé. Le miel bio cubain s’exporte très bien, et l’apiculture s’y développe.

Depuis bientôt 25 ans, Cuba n’avait plus accès aux pesticides pour la protection de ses productions agricoles

Après l’effondrement de l’Union Soviétique en 1991, qui était le principal partenaire commercial de Cuba, l’île a été dans l’incapacité de se fournir en pesticides, par manque de devises étrangères et à cause de l’embargo des États-Unis. Par nécessité, le gouvernement a alors adopté une politique d’agriculture bio, qui perdure aujourd’hui. Avec l’assouplissement de l’embargo suite à la restauration des liens diplomatiques entre les deux pays, les exportateurs de miel bio cubain constatent une forte croissance commerciale.

la production de miel bio prend une place de plus en plus importante dans les exportations cubaines de denrées agricoles

Longtemps connu pour ses cigares et son rhum, Cuba a désormais ajouté le miel bio à ses principales exportations agricoles. Alors que dans le reste du monde, l’usage de pesticides a provoqué le déclin des populations d’abeilles.

Selon Théodor Friedrich, représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (ou ONUAA) à Cuba, le miel bio est ainsi devenu la quatrième exportation agricole du pays, derrière le poisson, le tabac et l’alcool, mais devant le sucre et le café, qui sont pourtant des produits réputés.

« Tout le miel cubain est certifié bio. Il a un goût spécifique, très typique, qui en fait un produit très recherché. »

Cuba a produit plus de 7 200 tonnes de miel bio en 2014 pour une valeur d’environ 23,3 millions de dollars, selon les statistiques gouvernementales cités par l’ONUAA. La production du pays est encore minuscule comparée aux poids lourds du miel, comme la Chine, la Turquie, et l’Argentine. Mais avec une valeur bien supérieure au kilo, les voyants sont au vert pour les apiculteurs cubains.

Grâce a un environnement protégé, sans pesticides, l’apiculture cubaine est en plein essor

Avec 80 ruches bondées d’abeilles, chacune produisant 45 kg de miel par an, Javier Alfonso pense que les exportations cubaines pourraient connaître une augmentation notable dans les années à venir. Sa miellerie au bout d’un chemin de terre à San Antonio de los Banos - ville agricole à une heure de route de la Havane -, a été construite à partir de rien par ses employés.

« Nous ne sommes encore qu’une petite unité de production, mais nous pouvons nous agrandir, dit-il en regardant les rangées de ruches en bois vides. »

Comme les autres apiculteurs cubains, il vend le miel exclusivement au gouvernement, qui le paie selon le prix du marché mondial et prend alors la responsabilité de vendre le produit à l’étranger.

La majorité de l’exportation de miel se fait en Europe, précise-t-il. Il aimerait pouvoir emprunter de l’argent afin d’augmenter sa production, mais il est difficile d’obtenir un crédit. Aussi lui et son équipe construisent eux-même les infrastructures nécessaires aux abeilles.

« C’est un environnement très naturel pour les abeilles, raconte Raul Vasquez, employé à la ferme. Le gouvernement n’est pas autorisé à nous vendre des produits chimiques. C’est peut-être pour ça que les abeilles ne meurent pas ici ».

Mais si la orioduction de miel bio cubaine cherche à récolter les fruits du commerce avec les États-Unis, d’après les officiels de l’industrie, les producteurs des autres pays sont dans une situation plus difficile.

Le contraste entre la santé des abeilles à Cuba et celles d’Europe ou d’Amérique

Les apiculteurs, notamment américains et canadiens, se plaignent depuis longtemps de la menace que les pesticides posent aux abeilles et et à l’ensemble de l’a filière apicole.

L’ US Environmental Protection Agency a rendu public une étude indiquant que l’usage d’insecticides sur les plants de coton et les arbres fruitiers avait un impact néfaste sur les populations d’abeille.

« Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute sur le fait que les populations d’abeilles aient baissé, aux États-Unis et en Europe, depuis la 2ème Guerre Mondiale » lance Norman Carreck, directeur scientifique de l’International Bee Research Association, à la Fondation Thomson Reuters. Selon lui, les changements climatiques, la diminution de l’espace disponible pour l’habitat des abeilles sauvages, les maladies et les pesticides sont responsables de ce déclin.

Pour Théodor Friedrich, en raison de l’absence de pesticide, la production de miel bio à Cuba pourrait servir de protection face aux problèmes touchant les autres exportateurs de miel, et pourrait devenir une source croissante de revenu pour les fermiers de l’île.

« L’usage de pesticides en général est très limité, explique-t-il. Et c’est pourquoi Cuba n’a pas été victime des pertes qui ont touché les population d’abeilles dans les autres régions du monde. »

17:43 Publié dans AL-Pays : Cuba, Economie, Environnement, Société | Tags : cuba, miel, bio, abeilles | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

28/09/2016

Les sanctions économiques, principal obstacle au développement de Cuba

Salim Lamrani

Malgré l’établissement d’un dialogue historique avec La Havane le 17 décembre 2014 et en dépit de la visite officielle du Président Barack Obama dans l’île en mars 2016, Washington continue d’appliquer des sanctions économiques contre la population cubaine, suscitant l’incompréhension auprès de la communauté internationale.

Etablies en 1960 en pleine guerre froide, elles perdurent plus d’un demi-siècle plus tard, occasionnant d’importantes difficultés pour l’économie cubaine et infligeant des souffrances inutiles aux catégories les plus vulnérables de la population.

Leur coût élevé et leur portée extraterritoriale motivent le rejet unanime de communauté internationale. Pourtant, la résolution de ce conflit asymétrique dépend du pouvoir exécutif étasunien qui dispose des prérogatives nécessaires pour démanteler une grande partie du réseau de sanctions imposées à l’île.

Coût des sanctions économiques

Le 13 septembre 2016, Barack Obama a de nouveau renouvelé pour un an la Loi de commerce avec l’ennemi, une législation de 1917 utilisée pour la première fois par le Président John F. Kennedy en 1962 pour imposer des sanctions économiques totales à Cuba, qui prolonge l’état de siège contre l’île. Cette loi, prolongée chaque année par les neuf présidents des Etats-Unis depuis cette date, est uniquement appliquée contre La Havane[1].

Une fois encore, l’impact des sanctions a été dramatique pour l’économie et la société cubaines. En un an, d’avril 2015 à mars 2016, elles ont coûté 4,68 milliards de dollars à Cuba, selon Bruno Rodríguez, Ministre cubain des Affaires étrangères. Dans leur rapport annuel sur les sanctions économiques, les autorités cubaines ont estimé les dommages causés au niveau national.

Trois secteurs sont particulièrement affectés. D’abord, les exportations puisque Cuba ne peut vendre ni bien ni services aux Etats-Unis. Ensuite, le coût engendré par la recherche de marchés alternatifs géographiquement éloignés de l’île. Enfin, l’impact financier car Cuba n’est toujours pas autorisée à utiliser le dollar dans ses transactions internationales, malgré les déclarations du Président Obama sur la suppression de cette restriction. « Il n’y a aucun élément de nos vies qui échappe à leur impact », a conclu Bruno Rodríguez[2]. Au total, les sanctions économiques ont coûté 125 milliards de dollars à Cuba depuis leur imposition dans les années 1960[3].

D’autres secteurs vitaux, tel que celui de la santé, sont affectés par les sanctions économiques. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, Cuba ne peut pas acquérir les stimulateurs cérébraux profonds qui permettent de traiter les maladies neurologiques, produits de façon exclusive par l’entreprise étasunienne Medtronic. Plusieurs centaines de patients atteints de la maladie de Parkinson, qui pourraient bénéficier d’une meilleure qualité de vie grâce à cet appareil, en sont privés en raison d’un différend politique qui oppose Washington à La Havane depuis plus d’un demi-siècle[4].

Aspect extraterritorial des sanctions

Malgré le rapprochement historique de décembre 2014, plusieurs entités internationales ont été lourdement sanctionnées après cette date pour avoir réalisé, en parfaite légalité avec le droit international, des transactions financières avec Cuba. Ainsi, en mai 2015, la banque française BNP Paribas a été condamnée à une amende record de 8,9 milliards de dollars pour avoir entretenu, entre autres, des relations financières avec Cuba[5].

En octobre 2015, le Crédit agricole a dû s’acquitter d’une amende de 1,116 milliards de dollars pour les mêmes raisons. Il convient de rappeler que BNP Paribas et le Crédit agricole n’ont violé aucune législation française et ont scrupuleusement respecté le droit européen et le droit international. Washington a simplement appliqué de manière extraterritoriale et donc illégale ses sanctions contre Cuba. D’autres entités financières ont également été lourdement sanctionnées. Ainsi, la banque allemande Commerzbank a dû payer une amende de 1,71 milliards de dollars et a mis un terme à toute relation avec Cuba[6]. Toutes ces décisions ont été prises par le pouvoir exécutif étasunien.

Marge de manœuvre du Président Obama

Pourtant, le Président Obama a lancé plusieurs appels au Congrès, l’invitant à mettre un terme à un état de siège anachronique, cruel et inefficace. Il a exprimé à maintes reprises son opposition au maintien de mesures de rétorsion économique qui, en plus d’affecter gravement le bien-être des Cubains, ont isolé les Etats-Unis sur la scène internationale. Lors de son déplacement historique à Cuba, il a admis la chose suivante : « La politique des Etats-Unis n’a pas marché. Nous devons avoir le courage de reconnaître cette vérité. Une politique d’isolation élaborée pour la Guerre froide n’a aucun sens au XXIe siècle. L’embargo a fait du mal au peuple cubain au lieu de l’aider. C’est un fardeau d’un autre temps qui pèse sur le peuple cubain ». Ce discours empreint de lucidité a été salué par l’ensemble de la communauté mondiale favorable à la résolution pacifique de ce conflit[7].

Néanmoins, la rhétorique constructive de Barack Obama n’a pas été suivie de faits tangibles et concrets malgré ses prérogatives en tant que chef de l’exécutif. Il est vrai que le Président des Etats-Unis a rétabli le dialogue politique avec Cuba en décembre 2014, élargi le nombre de catégories des citoyens étasuniens autorisés à se rendre dans l’île en janvier 2015, retiré Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme en mai 2015, renoué les liens diplomatiques avec la réouverture d’ambassades à Washington et La Havane en juillet 2015, autorisé l’exportation de biens et de services dans le domaine des télécommunications en mars 2016 (uniquement pour le secteur non étatique) et facilité la reprise du transport maritime de passagers entre les deux nations en mai 2016 et des vols commerciaux en août 2016.

Cependant, au-delà de ces mesures positives mais très limitées, le Président des Etats-Unis dispose de toute la marge de manœuvre nécessaire pour démanteler la quasi-totalité du réseau de sanctions imposées depuis 1960, sans nécessiter l’aval du Congrès. Ainsi, Barack Obama pourrait autoriser les entreprises cubaines à ouvrir des comptes bancaires aux Etats-Unis pour faciliter les transactions commerciales et financières. Il pourrait également mettre fin à la persécution financière contre Cuba, dont ont souffert de nombreuses banques internationales.

Au total, l’administration Obama a infligé un montant record de 14 milliards de dollars de pénalités à diverses entités bancaires à travers le monde pour leurs relations avec l’île de la Caraïbe. De la même manière, la Maison-Blanche pourrait permettre le commerce bilatéral entre les entreprises cubaines et étasuniennes (importations/exportations). Elle pourrait également consentir aux capitaux étasuniens la possibilité d’investir à Cuba. Obama pourrait aussi accepter que les citoyens des Etats-Unis reçoivent des traitements médicaux à Cuba. Enfin, il pourrait, par exemple, éliminer la restriction qui empêche toute embarcation, quel que soit son pavillon, ayant transporté des marchandises à Cuba, d’entrer dans un port étasunien durant les 6 mois suivants[8].

Il est seulement quatre secteurs que le pouvoir exécutif ne peut toucher sans l’accord du Congrès. Ainsi, le Président Obama ne peut pas autoriser le commerce entre les filiales des entreprises étasuniennes installées à l’étranger et Cuba (Loi Torricelli de 1992). En revanche, il peut permettre le commerce entre les maisons-mères installées aux Etats-Unis et les entreprises cubaines, ce qui rend de facto inutiles toute transaction avec une filiale établie dans un pays-tiers[9].

De la même manière, Barack Obama ne peut pas autoriser le tourisme ordinaire à Cuba (Loi de réforme des sanctions commerciales de 2000). En revanche, il peut parfaitement multiplier le nombre des catégories de citoyens étasuniens autorisés à voyager dans l’île et élargir leur définition. Ainsi, la Maison-Blanche pourrait redéfinir la notion de « voyage culturel » en y intégrant par exemple la visite d’un simple musée. De cette façon, tout citoyen étasunien qui s’engagerait à visiter un musée durant son séjour à Cuba pourrait bénéficier de la catégorie « voyage culturel[10] ».

Sans l’accord du Congrès, le Président Obama ne peut pas non plus autoriser la vente à crédit de matières premières alimentaires étasuniennes à Cuba (Loi de réforme des sanctions commerciales de 2000). En revanche, il peut parfaitement consentir à la vente à crédit de tout produit non alimentaire, ce qui limiterait considérablement la portée de la sanction[11].

Enfin, la Maison-Blanche ne peut pas autoriser les transactions avec les propriétés étasuniennes nationalisées dans les années 1960 (Loi Helms-Burton de 1996). Cependant, elle peut ouvrir la voie à toute négociation impliquant les autres propriétés de l’île[12].

Rejet unanime des sanctions

Tous les secteurs de la société étasunienne sont favorables à une levée des sanctions économiques. Le monde des affaires, par le biais de la Chambre du commerce des Etats-Unis, souhaite vivement leur fin car il voit un marché de 11 millions d’habitants à 150 kilomètres des côtes étasuniennes être investi par d’autres capitaux internationaux.

L’opinion publique est favorable à plus de 70% à la normalisation complète des relations bilatérales entre les deux nations car elle ne comprend pas pourquoi son gouvernement lui interdit de se rendre à Cuba pour effectuer du tourisme ordinaire. Les autorités religieuses, par l’intermédiaire du Conseil national des églises, ont condamné les sanctions en raison des souffrances qu’elles infligent à la population de l’île. Les Cubains-américains sont également partisans de la levée des sanctions à 63% selon un sondage de septembre 2016, car ils savent que les mesures économiques hostiles affectent leurs familles dans l’île[13]. Enfin, il convient de rappeler qu’en 2015, pour la 24ème année consécutive, 191 pays sur 193 ont demandé la fin de l’état de siège contre l’île lors de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations unies[14].

Un conflit asymétrique

Certains observateurs considèrent que Cuba doit répondre aux gestes effectués par le Président Obama en réalisant des changements d’ordre interne. Ils oublient de fait le caractère asymétrique du conflit. En effet, dans le différend qui oppose Washington à La Havane, l’hostilité est unilatérale. Cuba n’impose pas de sanctions économiques aux Etats-Unis, n’occupe pas de manière illégale une partie de leur territoire souverain (Guantanamo), ne finance pas une opposition interne dans le but d’obtenir un « changement de régime », ne pille pas le capital humain comme le fait la loi d’Ajustement cubain, et ne réalise pas des transmissions illégales destinées à fomenter la subversion interne, comme c’est le cas de Radio et TV Martí. Par ailleurs, Cuba étant une nation indépendante, selon le droit international et depuis le Congrès de Westphalie de 1648 qui reconnaît l’égalité souveraine entre les Etats, les changements au sein de l’île relèvent de la compétence unique et exclusive du peuple cubain, seul à pouvoir décider de son système politique et de son modèle de société.

Conclusion

Les sanctions contre Cuba sont anachroniques, cruelles et inefficaces. Elles ont un impact désastreux sur l’économie cubaine et affectent durablement le bien-être de la population de l’île. Malgré les déclarations constructives de la Maison-Blanche en faveur d’une levée de cet état de siège, aucune mesure d’envergure n’a été prise pour soulager les Cubains de cet étranglement économique qui dure depuis plus d’un demi-siècle et qui est massivement condamné par la communauté internationale. A l’évidence, aucune normalisation complète des relations ne sera possible tant que cette politique hostile restera en vigueur.

Salim Lamrani

Université de La Réunion

[1] EFE, « Obama renueva Ley de Comercio con el Enemigo que sustenta el embargo a Cuba”, 13 septembre 2016.

[2] Oscar Figueredo Reinaldo, José Raúl Concepción & Layrene Pérez, « En un año, el bloqueo restó cuatro mil 680 de dólares a la economía cubana », 9 septembre 2016.

[3] Ibid.

[4] República de Cuba, “Informe de Cuba sobre la resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’”, juin 2016. http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2016/09/Neces... (site consulté le 19 septembre 2016).

[5] Le Monde, « La BNP Paribas formellement condamnée à une amende record aux Etats-Unis », 1er mai 2015.

[6] Bruno Rodríguez, « Le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba continue d’exister pleinement et complètement », 28 octobre 2015. http://fr.granma.cu/mundo/2015-10-28/le-blocus-economique... (site consulté le 19 septembre 2016) ; República de Cuba, “Informe de Cuba sobre la resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’”, op. cit.

[7] Barack Obama, « Remarks by President Obama to the People of Cuba », The White House, 22 mars 2016. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/22/re... (site consulté le 17 septembre 2016).

[8] República de Cuba, “Informe de Cuba sobre la resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’”, juin 2016. http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2016/09/Neces... (site consulté le 19 septembre 2016).

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] EFE, « Mayoría cubanoamericanos quiere fin embargo, pero no cree en cambios en Cuba », 14 septembre 2016.

[14] Nations unies, « 191 países piden en la Asamblea General el fin del bloqueo contra Cuba », 27 octobre 2015. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33704#.V-... (site consulté le 19 octobre 2016).

Docteur ès Etudes Ibériques et Latino-américaines de l’Université Paris IV-Sorbonne, Salim Lamrani est Maître de conférences à l’Université de La Réunion, et journaliste, spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis.

Son nouvel ouvrage s’intitule Fidel Castro, héros des déshérités, Paris, Editions Estrella, 2016. Préface d’Ignacio Ramonet.

Contact : lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

17:47 Publié dans AL-Pays : Cuba, Economie, Société | Tags : cuba, embargo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

11/09/2016

Costa Rica, la première démocratie verte ?

Pascal Jouary, L'Humanité

La collection Sale temps pour la planète a fait escale dans un pays qui a une grande ambition écologique, et une conscience des soucis structurels liés au dérèglement climatique.

Christophe Colomb l’avait surnommé la Côte riche (Costa Rica), croyant y trouver quantité d’or. Mais c’est d’or vert que ces terres recèlent. Ce État d’Amérique centrale abrite 6 % de la biodiversité mondiale. Et les habitants de ce petit pays ont si conscience de leur trésor national qu’ils ont inscrit la protection de l’environnement dans la Constitution. La collection de France 5 Sale temps pour la planète, qui s’intéresse aux effets locaux du réchauffement climatique, consacre son épisode du jour au Costa Rica, terre de contrastes.

Car là-bas un quart de la superficie du territoire est constitué par des parcs nationaux et des sites naturels préservés, et on ne parle même pas des forêts, qui recouvrent le pays. Le pays a fait des choix politiques, comme celui de ne plus avoir d’armée depuis 1948. Et, comme il a l’ambition de devenir la première démocratie verte, les pouvoirs successifs mettent tout en œuvre pour ne plus dépendre du pétrole et du charbon, en investissant dans les énergies renouvelables. Les règles sont de ne pas utiliser de pesticides et de recycler tout ce qui peut l’être. L’objectif est de devenir un modèle reproductible.

Mais les bouleversements climatiques et l’activité des volcans pourraient remettre en cause ce modèle. Car les paysans ressentent de façon terrible les effets du réchauffement climatique : en 2015, les pluies ont provoqué la perte de 20 % de la production de bananes. La hausse des températures pose plusieurs graves problèmes pour l’agriculture.

De nouvelles épidémies apparaissent, et les agriculteurs doivent rechercher les terres fraîches en altitude. Cela rend par exemple la culture de leur café, connu mondialement, de moins en moins rentable. Beaucoup d’agriculteurs rejoignent ainsi les bidonvilles de San José. Les volcans, bien que source de lumière et de chaleur, sont aussi un grand risque pour le pays. Fin mai 2016, le volcan de Turrialba a craché une colonne de fumée de trois kilomètres de haut. La fumée émise par les cratères est très toxique. Et San José n’est qu’à 20 km. Les retombées de cendres peuvent paralyser le pays en cas de scénario noir. Le Costa Rica cherche une parade pour limiter les dégâts.

18:10 Publié dans AL-Pays : Costa Rica, Economie, Environnement | Tags : costa rica, environnement, verte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg