06/08/2015

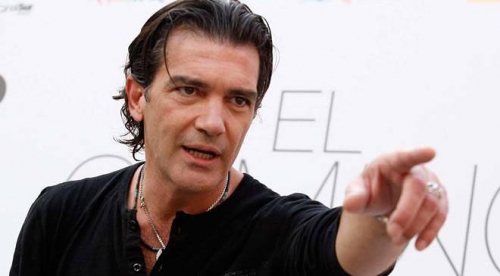

Antonio Banderas se fait débaucher pour une série à Cuba

L'acteur espagnol fera ses premiers pas dans le monde des séries avec Havana Quartet. Il campera le détective alcoolique Mario Conde dans le Cuba des années 1990, alors que le régime castriste montre ses premiers signes de fléchissement.

Le réchauffement des relations entre La Havane et Washington n'a pas que des répercussions diplomatiques et économiques. Hollywood en fait également son miel. La chaîne Starz, à qui on doit Black Sails et Spartacus, a annoncé le développement de la première série américaine tournée à Cuba, Havana Quartet. Cette bonne nouvelle n'arrive pas seule: Havana Quartet marquera les débuts à la télévision d'Antonio Banderas, qui campera le héros détective de la saga, Mario Conde. L'acteur fétiche d'Almodovar sera aussi un des producteurs exécutifs.

Havana Quartet s'inspire des romans policiers de l'écrivain cubain Leonardo Padura. Dans sa quadrilogie, il décrit le Cuba des années 1990, alors que le régime castriste montre ses premiers signes de fléchissement, les turpitudes du détective Mario Conde. Officier dans la police de La Havane, il noie ses démons dans l'alcool et dans les femmes.

Montrer la beauté de Cuba, alors que le tourisme était encore balbutiant

Starz abordait déjà l'histoire de l'île avec son feuilleton Magic City qui se déroulait à Miami en 1959, peu après la révolution cubaine. Le drame avec Jeffrey Dean Morgan (Grey's Anatomy) narrait les liaisons dangereuses entre un mafieux et le propriétaire d'un hôtel de luxe.

Ces derniers mois, les chaînes américaines se sont beaucoup intéressées à Cuba. Discovery Channel a lancé, début juillet, son émission automobile Cuban chrome, qui suit des petits génies cubains de la mécanique restaurant les belles voitures américaines des années 50. L'animateur de talk-show Conan O'Brien a aussi enregistré plusieurs émissions sur l'île.

12:20 Publié dans AL-Pays : Cuba, Cinéma, Culture | Tags : cuba, cinéma, banderas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

27/07/2015

Cuba : une dictature ?

Par André Chassaigne, député PCF du Puy de Dome, Président du groupe France Cuba à l'assemblée nationale

Je participais sur RMC, ce mercredi 22 juillet, au « Conseil des Grandes Gueules » qui réunit, chaque mercredi, de 12 h à 13 h, trois invités politiques pour débattre de l’actualité du jour à la sortie du Conseil des Ministres.

Je participais sur RMC, ce mercredi 22 juillet, au « Conseil des Grandes Gueules » qui réunit, chaque mercredi, de 12 h à 13 h, trois invités politiques pour débattre de l’actualité du jour à la sortie du Conseil des Ministres.

Après l’habituel échange sur les affaires courantes (cette semaine: agriculteurs en colère, interdiction du flashball, buralistes et paquets de cigarettes neutres) j’ai dû commenter, suivant le déroulé habituel de l’émission, une «déclaration choc de l’actualité» qui m’était réservée: Obama se réjouissant du rétablissement des relations diplomatiques des Etats-Unis avec Cuba.

Immédiatement m’a été posée «la question qui tue : «Est-ce que Cuba est une dictature?».

Sans hésiter, j’ai répondu «non, absolument pas».

Si la question ne m’a pas «tué», la réponse a quant à elle fait l’effet d’une bombe à fragmentation, d’abord dans le studio, et ensuite paraît-il sur certains réseaux sociaux.

Mais enfin, André Chassaigne, comment pouvez-vous dire une chose pareille».

Ces quelques mots du journaliste, sincèrement choqué, ont suffi pour que je mesure les dégâts faits dans les têtes par la propagande distillée depuis des années par les forces libérales et leurs porte-voix médiatiques.

Une bataille ininterrompue qui a secrété au fil du temps une vision complètement déformée de la réalité cubaine, avec l’objectif de déconsidérer aux yeux du monde l’édification d’une société nouvelle et d’un état souverain par un peuple de 11,2 M d’habitants, et sur une île si proche des Etats-Unis. : Face à la conviction, souvent de bonne foi, que le peuple cubain est sous le joug d’une dictature familiale le maintenant dans la misère, il faut donc prendre le temps d’expliquer ce qu’il en est.

Rappeler tout d’abord le contexte particulier qui a pu conduire, ce que je n’ai pas nié, à des atteintes aux libertés :

- Les 4 siècles de colonialisme et la lutte historique pour l’indépendance de l’île, de la guerre contre l’occupant espagnol à sa vassalisation, dès 1898, par les Etats-Unis qui n’ont jamais pu admettre que Cuba sorte de sa sphère d’influence, jusqu’à occuper illégalement l’espace stratégique que représente la baie de Guantanamo.

- Le processus révolutionnaire dans un pays qui avait été rongé par l’exploitation et l’injustice, avec une détermination et une exigence d’unité qui ont conduit au rôle dirigeant du Parti et à la présidentialisation du système politique, en lien avec la mobilisation populaire pour maintenir la souveraineté de Cuba.

- Une île des Caraïbes à 150 km seulement de la plus grande puissance capitaliste et impérialiste, qui a multiplié agressions militaires, attentats contre Fidel Castro, actions terroristes et plans de déstabilisation.Quant aux difficultés économiques et à la pauvreté de la population, il faut aussi prendre en compte les conditions dans lesquelles Cuba a dû se développer

- Un blocus économique et financier, en violation du droit international, que les Etats-Unis n’ont eu de cesse de renforcer, destiné à asphyxier l’économie et tout développement social pour donner «le coup de grâce» à la révolution cubaine.

- Les conséquences de la disparition de l’Union Soviétique avec un effondrement de 33 % du PIB cubain en 1990, dû à la pénurie de pétrole et de pièces de rechanges ainsi qu’à l’arrêt de multiples investissements.

- Le coût des aléas climatiques, qui se chiffre à plusieurs milliards après un cyclone (10 milliards de dollars pour la seule année 2008 sur un PIB de 60 milliards).

Et surtout, il faut souligner, dans ce contexte, les résultats malgré tout remarquables de la révolution cubaine. Loin d’être exhaustif, j’en retiens trois :

- Le parti pris de la jeunesse et des personnes âgées, avec une politique d’éducation universellement reconnue et des résultats exemplaires en matière de santé.

- Le parti pris de la jeunesse et des personnes âgées, avec une politique d’éducation universellement reconnue et des résultats exemplaires en matière de santé.

- La production agricole qui se développe dans le respect de l’environnement, tout en enregistrant désormais une forte croissance après des années catastrophiques.

- Au risque de surprendre, et malgré ses imperfections, je citerai aussi une pratique démocratique qui bouscule notre vision figée du modèle d’une «démocratie occidentale» conduisant à l’alternance de grands partis défendant l’ordre libéral et au renoncement de la population par une abstention massive.

Les arguments ne manquent donc pas pour ceux qui connaissent vraiment Cuba.

Mais si ces explications parviennent à ébranler, elles ne suffisent pas toujours à convaincre.La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil» écrivait René Char.

Il faut donc être lucide sur l’état actuel de Cuba, ne rien cacher des réalités et donc en aucun cas occulter les erreurs et les échecs.

Raùl Castro lui-même a maintes fois exprimé sa volonté «d’éradiquer les erreurs commises en plus de cinquante ans depuis le 1er janvier 1959, et les nouvelles qui peuvent se produire à l’avenir».

Certes, la critique est plus difficile à exprimer pour l’observateur extérieur que je suis sans s’ériger en donneur de leçons !

Pour autant, il faut bien parler de la bureaucratie paralysante au service d’une centralisation excessive, de l’absence de motivations due à un collectivisme stérilisant les énergies, des difficultés à se nourrir et de la réalité d’un quotidien faisant de la débrouille un sport national, de cette obsession des autorités qui fait de tout opposant un espion américain, d’un culte excessif des figures légendaires que sont Fidel Castro et davantage encore Che Guevara.

Car, dire aussi ces réalités permet de chercher le pourquoi, d’analyser et réfléchir aux évolutions possibles, et au final de mieux comprendre les choix actuels du pouvoir cubain. Je pense plus particulièrement à «l’actualisation du modèle économique» mise en chantier en 2011, avec des réformes murement réfléchies, engagées «sin prisa, pero sin pausa »(sans précipitation mais sans pause), et une évaluation permanente de leur effet sur le mieux vivre de l’ensemble de la population.

L’actualité nous conduit aussi à nous interroger sur la prédiction largement admise que le régime s’écroulera dès que les Américains et leurs dollars mettront à nouveau les pieds sur l’île, pourrissant de l’intérieur la «pureté révolutionnaire».

Le risque n’est en effet pas à écarter quand on connaît la définition de la liberté et de la conception du bonheur des peuples, portée par les banques et les entreprises américaines !

C’est la perspective d’une île livrée à un capitalisme conquérant, d’une jeunesse cubaine se jetant dans le miroir aux alouettes de la société marchande, de dirigeants se reconvertissant comme tant d’apparatchiks communistes après l’effondrement du bloc soviétique.

Si j’ai conscience des difficultés à s’adapter à une situation nouvelle, je ne m’associe pas à cette chronique d’une mort annoncée.

La société cubaine d’aujourd’hui est construite sur des bases solides. L’éthique de ses dirigeants et la maturité du peuple cubain génèrent une intelligence collective pas prête d’être balayée par les vents de l’ouest venus du grand voisin yankee!

Dans la nouvelle phase du développement cubain, au cœur de l’affrontement idéologique des systèmes politiques, la «main invisible» du marché et le mécanisme de rentabilité maximale des capitaux ne seront pas en terrain conquis.

Dans cette évolution du monde et le constat de l’échec patent, malgré ses multiples recyclages, de la vieille théorie économique libérale, Cuba dispose d’un atout appréciable : elle n’est pas isolée.

Les gouvernements progressistes latino-américains ont initié des politiques qui valorisent un nouveau type de développement où l’humain, la souveraineté nationale et la coopération réduisent le rôle du marché au profit d’un nouvel ordre économique et social.

A l’heure d’une intégration européenne dévastatrice pour les peuples et la souveraineté des états, l’ALBA (Alternativa Bolivariana para las Americas) fait la preuve que des voies de coopération d’un type nouveau, équilibré et solidaire sont possibles, à l’opposé de l’intégration libérale. En s’attaquant à une dictature, bien réelle celle-ci, celle de l’argent, ils nous ouvrent un chemin…

11:06 Publié dans AL-Pays : Cuba, Amérique Latine, Politique | Tags : andré chassaigne, cuba, médias | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

26/07/2015

SANTIAGO DE CUBA FETE SES 500 ANS !

C'est en présence du Président Raoul Castro que la deuxième ville de l'Ile a fêté ses 500 ans.

C'est en présence du Président Raoul Castro que la deuxième ville de l'Ile a fêté ses 500 ans.

Santiago de Cuba est une ville portuaire et une municipalité de Cuba, capitale de la province de Santiago de Cuba. Elle est située au sud-est de l'île, à 762 km de La Havane. Avec une population de 426 679 habitants en 2008.

Berceau de la révolution cubaine, lieu de naissance de la salsa, Santiago de Cuba s'étend entre mer et montagne. A l'opposé géographique de La Havane, Santiago de Cuba n'a rien à lui envier sur les plans culturels, historiques ou politiques. Les habitants sont les plus métissés de Cuba : originaires d'Afrique, d'Haïti ou d'Espagne, ils forment un melting-pot coloré et chaleureux.

L'endroit le plus symbolique de la ville est l'ancienne caserne de la Moncada, transformée aujourd'hui en groupe scolaire. Le musée Antiguo Cartel Moncada retrace cet événement et plus généralement l'histoire de Santiago. Le plus ancien musée de Cuba, déclaré monument national en 1999, porte le nom d'une marque célèbre de rhum mais aussi du premier maire de Santiago. Le musée Emilio Bacardi expose une collection archéologique et des peintures de grande valeur.

Petit plus : Santiago est le point de départ du magnifique parc naturel de la Sierra Maestra.

Histoire de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba vit le jour en 1514, fondée par le conquistador Diego Velazquez. Stratégiquement, la ville fut déplacée à quelques kilomètres en 1522, dans l'anse en forme de fer à cheval, propice à la construction d'un port commercial.

Santiago fut la première capitale du pays jusqu'en 1607. De fortes vagues d'esclaves africains y furent introduites créant un métissage ethnique unique.

Mais les maladies emportant la majorité des esclaves, les pillages des pirates, l'épuisement des ressources d'or favorisèrent le déclin de Santiago.

On y construisit des forts pour repousser les attaques de pirates ; l'élevage du bétail et les mines de cuivre furent favorisés. Les colons français venus d'Haïti amenèrent avec eux la culture du coton, du café et de la canne à sucre donnant ainsi un nouvel élan économique à la cité.

En 1898, c'est à Santiago que les espagnols se rendirent aux américains. 50 ans plus tard, elle revêtit le titre honorifique de « ville héroïque » lors de l'attaque de Fidel Castro, Che Guevara et 100 autres rebelles contre la caserne Moncada. Bien que la défaite fût évidente, cet événement provoqua l'engagement des cubains contre le dictateur Batista.

Le 1er janvier 1959, Fidel Castro annonça à Santiago de Cuba le succès de la révolution.

15:30 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Culture, Voyage | Tags : santiago de cuba, raoul castro, histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

01/07/2015

Maurice Lemoine. Les Etats-Unis : la fabrique de coups d’état en amérique latine

Journaliste et écrivain, spécialiste de l’Amérique Latine, ancien rédacteur en chef du « Monde diplomatique », Maurice Lemoine, qui couvre l’Amérique latine depuis quarante ans, publie une véritable enquête passionnante de 700 pages : « les Enfants cachés du général Pinochet. Précis de coups d’État modernes et autres tentatives de déstabilisation ».

« CE LIVRE EST LE RÉSULTAT DE QUATRE DÉCENNIES DE FRÉQUENTATION DU TERRAIN DES RÉSISTANCES ET DES LUTTES. »

« LE SABOTAGE ÉCONOMIQUE QUI PROVOQUE DES PÉNURIES AU VENEZUELA EST L’EXACTE RÉPLIQUE DE LA POLITIQUE APPLIQUÉE EN 1960 À CUBA. »

18:34 Publié dans AL-Pays : Argentine, AL-Pays : Brésil, AL-Pays : Chili, AL-Pays : Costa Rica, AL-Pays : Cuba, AL-Pays : Honduras, AL-Pays : Vénézuela, Amérique Latine, Livre, Politique, USA | Tags : maurice limoine, amérique latine | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg