13/10/2013

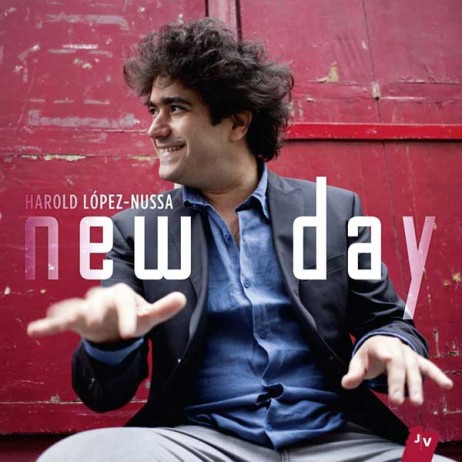

Le jazz cubain d'Harold Lopez Nussa

C'est chez lui à Cuba dans un studio de La Havane que le pianiste Harold Lopez Nussa a choisi d'enregistrer New Day. Depuis qu'il a gagné en 2005 le concours de piano solo au festival de jazz de Montreux, Harold Lopez Nussa enchaine les projets et les tournées.

Dans New Day, il s'est fait plaisir : le pianiste introduit le Fender Rhodes pour la première fois dans un de ses albums. Il n'hésite pas à le coupler avec le Steinway pour jouer avec les sons. Pur produit de l'école cubaine, Harold Lopez Nussa démontre une nouvelle fois dans New Day son incroyable maitrise technique mais aussi son inventivité. Avec la complicité des fidèles Gaston Joya à la contrebasse, Mayquel Gonzales à la trompette et de son jeune frère Ruy Adrian Lopez Nussa à la batterie et aux percussions, Harold Lopez Nussa nous offre une immersion dans le jazz cubain, ce jazz nourrit par les musiques de la rue.

Rendez-vous

- Harold Lopez Nussa en concert le 17 octobre à Paris au New Morning, le 18 octobre au Tourcoing Jazz Festival et le 14 octobre à Paris au Théâtre du Châtelet avec le flûtiste Orlando Valle Maracca. Harold Lopez Nussa fait partie du Latin Jazz All Stars d'Orlando Valle Maracca qui compte également dans ses rangs le grand pianiste cubain, Gonzalo Rubalcaba

- Article publié par France Info

11:15 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Culture, Musique | Tags : jazz, cuba, harold lopez nussa | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

07/10/2013

Des autorités sanitaires signalent que le blocus affecte la cardiologie pédiatrique

La Havane, 3 octobre, – Des autorités sanitaires de Cuba ont dénoncé les affectations que le blocus des États-Unis cause à la cardiologie pédiatrique, situation qui met en danger la vie de nombreux enfants cubains.

La Havane, 3 octobre, – Des autorités sanitaires de Cuba ont dénoncé les affectations que le blocus des États-Unis cause à la cardiologie pédiatrique, situation qui met en danger la vie de nombreux enfants cubains.

Herminia Palenzuela, responsable du programme de qualité du Centre de Cardiologie Pédiatrique William Soler, de La Havane, s’est référée entre autres difficultés à l’impossibilité d’obtenir du dioxyde nitrique, utilisé pour traiter les crises d’hypertension pulmonaire durant la phase post-opératoire de la chirurgie cardio-thoracique pédiatrique.

Dans des déclarations au journal Granma, cette spécialiste a expliqué que ce gaz intraveineux, très puissant, fabriqué par des compagnies étasuniennes et européennes ne peut pas être transporté par avion et son transfert en bateau exige des précautions très grandes, de telle sorte que l’acquérir dans des pays lointains devient très compliqué.

Herminia Palenzuela s’est référée aux difficultés pour acquérir le Sevoflurane, le meilleur anesthésique pédiatrique pour la chirurgie cardiovasculaire, qui est produit aux États-Unis.

Cette spécialiste a expliqué qu’une autre des conséquences de la politique unilatérale de Washington contre notre pays est le coût élevé des produits à cause des frais concernant les frets intermédiaires et les obstacles mis aux échanges scientifiques entre des professionnels cubains et étasuniens.

Source: RHC

16:26 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Politique, Santé, Société, USA | Tags : enfants, médecine, cuba, embargo, usa | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

23/09/2013

Cuba et la rhétorique des droits de l’Homme

En Occident, le nom de Cuba est inévitablement associé à la problématique des droits de l’homme. Les médias européens et étasuniens stigmatisent la plus grande île des Caraïbes de manière réitérée sur cette question.

En Occident, le nom de Cuba est inévitablement associé à la problématique des droits de l’homme. Les médias européens et étasuniens stigmatisent la plus grande île des Caraïbes de manière réitérée sur cette question.

Aucun pays du continent américain n’est autant pointé du doigt que la patrie de José Martí, qui dispose d’une couverture médiatique disproportionnée par rapport à sa taille. En effet, des événements qui passeraient inaperçus dans n’importe quel autre pays d’Amérique latine ou du monde sont relayés par la presse internationale quand il s’agit de Cuba.

Ainsi, le suicide en février 2010 d’Orlando Zapata Tamayo, un prisonnier condamné pour des délits de droit commun, à Cuba a été bien plus médiatisé que la découverte en janvier 2010 d’un charnier de 2000 corps de syndicalistes et de militants de droits de l’homme assassinés par l’armée en Colombie.

De la même manière, les manifestations d’opposants cubains apparaissent régulièrement dans la presse occidentale qui, en même temps, censure les exactions commises – plus de 500 cas d’assassinats et de disparitions ! – par la junte militaire, de Roberto Micheletti d’abord, et de Porfirio Lobo qui gouverne actuellement le Honduras après le coup d’Etat de juin 2009 contre le président démocratiquement élu José Manuel Zelaya1.

Les Etats-Unis justifient officiellement l’imposition des sanctions économiques, en vigueur depuis juillet 1960 et qui affectent toutes les catégories de la société cubaine, en particulier les plus vulnérables, en raison des violations des droits de l’homme. De 1960 à 1991, Washington a expliqué que l’alliance avec l’Union soviétique était la raison de son hostilité à l’égard de Cuba. Depuis l’effondrement du bloc de l’Est, les différentes administrations, de Georges H. W. Bush à Barack Obama, ont utilisé la rhétorique des droits de l’homme pour expliquer l’état de siège anachronique, qui loin d’affecter les dirigeants du pays, fait payer le prix des divergences politiques entre les deux nations aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants2.

De son côté, l’Union européenne impose une Position commune – la seule au monde ! – depuis 1996 au gouvernement cubain, qui limite les échanges bilatéraux, pour les mêmes raisons. Cette stigmatisation constitue le pilier de la politique étrangère de Bruxelles à l’égard de La Havane et représente le principal obstacle à la normalisation des relations bilatérales. Entre 2003 et 2008, l’Union européenne a également imposé des sanctions politiques, diplomatiques et culturelles à Cuba en raison des « violations des droits de l’homme3 ».

Une stigmatisation légitime ?

Il ne s’agit pas d’affirmer que Cuba est irréprochable sur la question des droits de l’homme et qu’aucune violation n’y est commise. En effet, Cuba est loin d’être une société parfaite et il y existe des atteintes à certains droits fondamentaux.

Il ne s’agit pas d’affirmer que Cuba est irréprochable sur la question des droits de l’homme et qu’aucune violation n’y est commise. En effet, Cuba est loin d’être une société parfaite et il y existe des atteintes à certains droits fondamentaux.

Néanmoins, Il convient de se questionner sur les raisons d’une telle stigmatisation de la part des médias occidentaux, des Etats-Unis et de l’Union européenne. Cuba présente-t-elle une situation des droits de l’homme particulière ? Est-elle pire que celle du reste du continent ? Washington, Bruxelles et la presse occidentale sont-ils réellement préoccupés par cela ? Disposent-ils d’une autorité morale suffisante pour s’ériger en donneurs de leçons ?

Pour répondre à ces questions, le rapport d’Amnistie Internationale (AI) de 2010 apporte un éclairage intéressant. Dix pays – cinq du continent américain : le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil et la Colombie, et cinq de l’Union européenne : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et la République tchèque (leader du front des nations opposées à la normalisation des relations avec Cuba) seront soumis à une analyse comparative4.

Les droits de l’homme à Cuba

Selon AI, il existe de « sévères restrictions sur les droits civils et politiques » à Cuba. AI recense « 55 prisonniers d’opinion […] incarcérés pour le seul fait d’avoir exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d’expression5 ». Dans une déclaration du 18 mars 2008, AI reconnaît néanmoins que ces personnes ont été condamnées « pour avoir reçu des fonds ou du matériel du gouvernement américain pour des activités perçues par les autorités comme subversives ou faisant du tort à Cuba6 », ce qui constitue un délit d’ordre pénal à Cuba mais également dans n’importe quel autre pays du monde.

L’organisation souligne également que « nombre [d’opposants] ont déclaré avoir été battus lors de leur arrestation ». De graves restrictions pèsent encore sur la liberté d’expression, d’après AI, car « tous les grands médias et Internet demeur[ent] sous le contrôle de l’État ». Par ailleurs, les sites des opposants sont bloqués à Cuba et ne sont accessibles que depuis l’étranger. Plusieurs dissidents ont été arrêtés puis relâchés. AI dénonce également les manœuvres d’intimidation à leur encontre. En outre, « les restrictions au droit de circuler librement ont empêché des journalistes, des défenseurs des droits humains et des militants politiques de mener à bien des activités légitimes et pacifiques ». Ainsi, l’opposante Yoani Sánchez n’a pas été autorisée à quitter le pays pour recevoir un prix aux Etats-Unis7.

AI rappelle néanmoins qu’en mai 2009, Cuba « a été réélu au Conseil des droits de l’homme [ONU] pour un nouveau mandat de trois années », illustrant ainsi que la majorité de la communauté internationale ne partage pas l’avis de Bruxelles et de Washington au sujet de la situation des droits de l’homme à Cuba8.

Enfin, AI reconnaît que les sanctions économiques imposées par les Etats-Unis ont « toujours des effets négatifs sur les droits économiques et sociaux des Cubains. La législation américaine restreignant les exportations vers l’île de produits et de matériel fabriqués ou brevetés par les États-Unis continu[e] d’entraver l’accès aux médicaments et aux équipements médicaux ». AI ajoute que les agences des Nations unies présentes à Cuba sont « également pénalisées par l’embargo9 ».

Ainsi, comme l’illustre le rapport d’AI, Cuba n’est pas irréprochable en matière de respect des droits de l’homme.

Les droits de l’homme sur le continent américain

Il convient désormais de mettre en perspective la réalité cubaine avec la problématique du continent à ce sujet.

Les Etats-Unis

D’après AI, 198 personnes sont toujours détenues illégalement sur la base navale de Guantanamo, sans inculpation, et ce depuis sept ans. Au moins cinq détenus se sont suicidés dans la prison de Guantanamo. Par ailleurs, plusieurs prisonniers ont été jugés par des tribunaux militaires qui n’offraient pas toutes les garanties d’un procès équitable10.

D’après AI, 198 personnes sont toujours détenues illégalement sur la base navale de Guantanamo, sans inculpation, et ce depuis sept ans. Au moins cinq détenus se sont suicidés dans la prison de Guantanamo. Par ailleurs, plusieurs prisonniers ont été jugés par des tribunaux militaires qui n’offraient pas toutes les garanties d’un procès équitable10.

De plus, « plusieurs centaines de personnes, dont des enfants, étaient toujours détenues par les forces américaines sur la base aérienne de Bagram, en Afghanistan, sans avoir la possibilité de consulter un avocat ou d’être présenté devant un juge11 ».

AI a également dénoncé le « programme de détentions secrètes de la CIA » et a révélé les « actes de torture et autres formes de mauvais traitements infligés aux personnes détenues ». Elle cite deux exemples : « Parmi les techniques autorisées figuraient la nudité forcée, la privation prolongée de sommeil et le waterboarding (simulacre de noyade). […]Abu Zubaydah […] avait été soumis à cette dernière technique plus de 80 fois en août 2002 et Khaled Sheikh Mohammed 183 fois en mars 2003 ». Les auteurs de ces actes ne seront pas poursuivis par la justice comme l’ont déclaré Barack Obama et le ministre de la Justice Eric Holder12.

AI remarque que « l’impunité et l’absence de voies de recours persistaient pour les violations des droits humains perpétrées dans le cadre de ce que le gouvernement du président Bush appelait la « guerre contre la terreur ». L’organisation ajoute que « le nouveau gouvernement a bloqué la publication d’un certain nombre de photos montrant les sévices infligés à des personnes détenues par les États-Unis en Afghanistan et en Irak13 ».

AI dénonce également les actes de « torture et autres mauvais traitements », commis sur le territoire des Etats-Unis par les forces de l’ordre à l’encontre de citoyens américains. « Au moins 47 personnes sont mortes après avoir été neutralisées au moyen de pistolets Taser, ce qui portait à plus de 390 le nombre total de personnes décédées dans des circonstances analogues depuis 2001 ». AI ajoute que « parmi les victimes figuraient trois adolescents non armés qui avaient commis des délits mineurs ainsi qu’un homme apparemment en bonne santé auquel des policiers de Fort Worth, au Texas, ont administré des décharges électriques pendant 49 secondes sans interruption, en mai14 » 2009.

L’organisation internationale pointe du doigt les conditions de détention aux Etats-Unis. Selon elle, « ses milliers de prisonniers étaient maintenus à l’isolement prolongé dans des prisons de très haute sécurité où, dans bien des cas, les conditions de vie bafouaient les normes internationales selon lesquelles les détenus doivent être traités avec humanité ». Ainsi « de très nombreux détenus […] dont beaucoup souffraient de troubles mentaux, étaient maintenus à l’isolement depuis 10 ans ou plus, 23 heures sur 24, sans soins adéquats et sans que leur situation ait été réexaminée en bonne et due forme ». Ces derniers « n’avaient la possibilité ni de travailler, ni de se former, ni de se distraire et n’avaient que très peu de contacts avec le monde extérieur15 ».

Selon AI, « des dizaines de milliers de migrants, dont des demandeurs d’asile, étaient régulièrement incarcérés, en violation des normes internationales. Beaucoup étaient détenus dans des conditions extrêmement dures, pratiquement privés d’exercice, d’accès aux soins et de la possibilité d’obtenir une assistance juridique16 ».

Par ailleurs, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a dénoncé plusieurs cas d’exécutions extrajudiciaires commises par les forces de l’ordre à l’encontre de migrants. « Le nombre de morts en détention était supérieur aux 74 cas recensés par les autorités depuis 2003 », note AI17.

AI évoque les discriminations faites aux femmes issues des minorités en termes de droit à la santé. Ainsi, « le nombre de décès évitables dus à des complications liées à la grossesse restait élevé ; plusieurs centaines de femmes sont mortes au cours de l’année. Des disparités liées aux revenus, à la race, à l’origine ethnique ou nationale existaient dans l’accès aux soins médicaux pour les femmes enceintes ; le taux de mortalité maternelle était près de quatre fois plus élevé chez les Afro-Américaines que chez les femmes blanches ». AI ajoute également que 52 millions de personnes de moins de 65 ans n’avaient pas d’assurance maladie, « un chiffre en augmentation par rapport à l’année précédente18 ».

Selon AI, un objecteur de conscience a été condamné à un an de prison pour avoir refusé de servir en Afghanistan. L’organisation dénonce également les procès inéquitables à l’encontre de Leonard Peltier, détenu depuis 32 ans, « malgré les doutes quant à l’équité de sa condamnation en 1977 ». AI note également que la Cour suprême fédérale a refusé d’examiner l’appel interjeté par cinq prisonniers politiques cubains, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González et Fernando González, condamnés à de longues peines de prison alors que « le Groupe de travail sur la détention arbitraire [ONU] avait conclu, en mai 2005, que la détention de ces cinq hommes était arbitraire car ils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable19 ».

Par ailleurs, la peine de mort continue à être appliquée aux Etats-Unis. Ainsi, 52 personnes ont été exécutées en 200920.

Le Brésil

La situation au Brésil fait également l’objet d’un rapport. AI fait état « d’un usage excessif de la force, d’exécutions extrajudiciaires et d’actes de torture de la part de la police ». Les forces de l’ordre « ont continué à se livrer à des violations massives », et des « centaines d’homicides n’ont pas fait l’objet d’enquêtes sérieuses et les suites judiciaires ont été inexistantes ou presque ». Ainsi, « à Rio de Janeiro, en 2009, la police a ainsi tué 1 048 personnes ». A Sao Paolo, « ce chiffre s’élevait à 543, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2008 ». Par ailleurs, « les homicides imputables à la police militaire auraient quant à eux augmenté de 41 %21 ».

L’organisation dénonce également « l’augmentation du nombre de milices – groupes paramilitaires armés composés en grande partie d’agents de la force publique agissant hors service » qui « usant de leur pouvoir sur la population pour en retirer des avantages économiques et politiques illicites, […] ont mis en danger la vie de milliers d’habitants et les institutions mêmes de l’État22 ».

Au Brésil, « les conditions de détention restaient cruelles, inhumaines ou dégradantes. La torture était régulièrement employée lors des interrogatoires ou à des fins d’extorsion, ou pour punir, contrôler ou humilier », selon AI, en plus du problème de surpopulation23.

Par ailleurs, « des litiges fonciers ont cette année encore été à l’origine d’atteintes aux droits fondamentaux commises tant par des tueurs professionnels à la solde de propriétaires terriens que par des policiers ». Pas moins de 20 personnes ont été assassinées en 200924.

Selon AI, les droits des travailleurs ont été bafoués et des « milliers de travailleurs étaient maintenus dans des conditions s’apparentant à de l’esclavage ». Le droit à un logement convenable n’est pas non plus respecté. Par ailleurs, « de graves atteintes aux droits des populations indigènes étaient toujours commises dans l’État du Mato Grosso do Sul ». AI évoque plusieurs cas de disparition de militants indigènes25.

Le Canada

Selon AI, les autorités canadiennes « n’ont pas veillé au respect des droits des peuples autochtones lors de la délivrance d’autorisations pour l’exploitation des mines, des forêts, du pétrole et d’autres ressources naturelles. Le gouvernement a continué d’affirmer, sans fondement, que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ne s’appliquait pas au Canada26 ».

L’organisation dénonce également les discriminations à l’égard des indigènes et notamment des enfants. Par ailleurs, l’exploitation par la force du pétrole et du gaz se trouvant sur les terres des Cris du Lubicon a contribué à « une mauvaise santé et à une pauvreté très fréquentes chez eux27 ».

Le droit des femmes est régulièrement violé au Canada. Ainsi, « les femmes, jeunes filles et fillettes autochtones étaient toujours nombreuses à subir des violences » et « le gouvernement canadien n’a pris aucune mesure en vue de mettre en place un plan d’action national complet pour lutter contre la violence et la discrimination28 ».

Le Canada s’est également rendu complice d’actes de torture en livrant des suspects aux autorités afghanes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme29.

Par ailleurs, les forces de police se sont rendues responsables d’un assassinat d’un suspect en lui administrant une décharge électrique à l’aide de pistolets Taser30.

La Colombie

En Colombie, la population civile est « victime de déplacements forcés, d’attaques aveugles, de prises d’otages, de disparitions forcées, d’enrôlement forcé de mineurs, de violences sexuelles à l’égard des femmes et d’homicides », commis par les forces de sécurité, les paramilitaires et la guérilla31.

En Colombie, la population civile est « victime de déplacements forcés, d’attaques aveugles, de prises d’otages, de disparitions forcées, d’enrôlement forcé de mineurs, de violences sexuelles à l’égard des femmes et d’homicides », commis par les forces de sécurité, les paramilitaires et la guérilla31.

AI dénombre 20 000 cas de disparitions forcées et 286 000 cas de personnes déplacées. L’organisation souligne que « le gouvernement a refusé de soutenir une proposition de loi prévoyant l’octroi de réparations aux victimes du conflit sur une base non discriminatoire, c’est-à-dire sans aucune distinction selon que les auteurs des violations sont des agents de l’État ou non. Le texte a été rejeté par le Congrès en juin32 ».

Par ailleurs, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a qualifié la situation des droits des peuples indigènes de Colombie comme étant « grave, critique et profondément préoccupante ». AI note qu’« au moins 114 hommes, femmes et enfants indigènes ont été tués en 2009, un chiffre en hausse par rapport à l’année 200833 ».

Le Département administratif de sécurité, qui opère sous l’autorité directe du chef de l’État, est impliqué dans « une vaste affaire d’espionnage illégal, mené sur une longue période. Au nombre des victimes figuraient des défenseurs des droits humains, des membres de l’opposition politique, des juges et des journalistes, dont on cherchait ainsi à restreindre, voire à neutraliser, l’action. Ces manœuvres auraient été effectuées avec l’étroite collaboration de groupes paramilitaires. Des membres des milieux diplomatiques et des défenseurs étrangers des droits humains ont également été pris pour cibles ». AI ajoute que « Certains militants espionnés par le Département administratif de sécurité avaient reçu des menaces de mort et fait l’objet de poursuites pénales pour des motifs fallacieux34 ».

En 2009, 80 membres du Congrès ont fait l’objet d’une « information judiciaire en raison de leurs liens présumés avec des groupes paramilitaires ». Plusieurs magistrats participant à l’enquête ont reçu des menaces de mort, selon AI35.

Plus de 2 000 exécutions extrajudiciaires ont été commises par les forces de sécurité. « Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré que ces homicides étaient commis par un nombre important d’éléments de l’armée ». L’armée a continué de collaborer avec les groupes paramilitaires, lesquels se sont rendus coupables de « massacres ». Au moins 8 militants des droits de l’homme et 39 syndicalistes ont été assassinés en 2009. AI note que « l’impunité dont jouissaient les auteurs de violations restait source de profonde préoccupation36 ».

Le Mexique

Au Mexique, plus de 6 500 personnes ont été tuées dans des violences liées au narcotrafic. AI évoque des « violations des droits humains commises par des militaires, notamment des exécutions extrajudiciaires et d’autres homicides illégaux, des disparitions forcées, des actes de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que des détentions arbitraires ». L’organisation ajoute que « des victimes et des proches de victimes ont reçu des menaces après avoir tenté de déposer plainte » et déplore « l’impunité dont jouissent les coupables37 ».

AI affirme que « plusieurs cas de violations des droits humains – disparition forcée, recours excessif à la force, torture et autres mauvais traitements et détention arbitraire, notamment – imputables à des agents de la police municipale, fédérale ou des États ont été signalés ». De plus, « les promesses des autorités, qui s’étaient engagées à mener une enquête sur toutes les allégations de torture, sont restées lettre morte38 ».

Les migrants ont également été victimes des autorités mexicaines. Ils ont subi des « brutalités, menaces, enlèvement, viol et assassinat, entre autres – perpétrés essentiellement par des groupes de criminels mais aussi par certains fonctionnaires ». AI souligne par ailleurs que « deux défenseurs des droits fondamentaux des indigènes ont été enlevés, torturés et assassinés à Ayutla ». AI note également qu’« à la fin de l’année, Raúl Hernández, prisonnier d’opinion et militant d’une autre organisation locale de défense des droits des populations indigènes, se trouvait toujours en prison sur la base d’une accusation de meurtre forgée de toutes pièces39 ».

Au Mexique, plusieurs journalistes ont été menacés, agressés et enlevés, selon AI, tout particulièrement ceux qui « s’intéressaient aux questions de sécurité publique et de corruption ». Au moins 12 journalistes ont été assassinés en 2009. De plus, « les enquêtes ouvertes sur les meurtres, les enlèvements et les menaces dont les professionnels des médias faisaient l’objet donnaient rarement lieu à des poursuites, ce qui contribuait à entretenir un climat d’impunité40 ».

AI dénonce les discriminations et violences commises à l’égard des peuples indigènes, spoliés de leurs terres et de leurs habitations par les autorités, « le but étant d’exploiter les ressources locales41 ».

Les femmes et les filles sont constamment victimes de violences. « De très nombreux cas d’assassinat de femmes après enlèvement et viol ont été signalés dans les États de Chihuahua et de Mexico », remarque AI. Mais, « l’impunité demeurait la norme pour les meurtres de femmes et les autres crimes violents dont elles étaient victimes ». Par ailleurs, 14 des 31 Etats du Mexique refusent d’appliquer la loi de dépénalisation de l’avortement42.

Conclusion

Le rapport d’Amnistie Internationale est édifiant à plusieurs égards. Tout d’abord, on découvre que si l’organisation recense certaines violations des droits humains à Cuba, l’île des Caraïbes est loin d’être le mauvais élève du continent. Ce constat remet donc en cause la stigmatisation des médias occidentaux, de Washington et de Bruxelles à l’égard de La Havane.

Ainsi, la presse occidentale trompe l’opinion publique en présentant Cuba comme étant le principal violateur des droits humains sur le continent américain. Les Etats-Unis, de leur côté, ne peuvent en aucun cas justifier l’imposition des sanctions économiques en raison de la situation des droits de l’homme dans l’île et doivent y mettre un terme. En effet, non seulement ils ne disposent d’aucune autorité morale pour disserter sur cette question au regard de leur propre situation, mais en plus la plupart des pays du continent présentent une situation pire que celle de Cuba.

Quant à l’Union européenne, elle doit éliminer la Position commune qui est discriminatoire et peu crédible et normaliser les relations avec La Havane. Il convient désormais d’évaluer l’autorité de Bruxelles sur cette question.

A suivre « Cuba et la rhétorique des droits de l’homme (2/2) »

Notes

1 Salim Lamrani, « Cuba, les médias occidentaux et le suicide d’Orlando Zapata Tamayo », Voltaire, 1er mars 2010.

2 Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (Paris : Editions Estrella, 2009), pp. 121-134.

3 Ibid., pp. 21-36.

4 Amnesty International, « Rapport 2010. La situation des droits humains dans le monde », mai 2010. http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_... (site consulté le 7 juin 2010).

5 Ibid., pp. 87-88.

6 Amnesty International, « Cuba. Cinq années de trop, le nouveau gouvernement doit libérer les dissidents emprisonnés », 18 mars 2008. http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/cuba-c...(site consulté le 23 avril 2008).

7 Amnesty International, « Rapport 2010. La situation des droits humains dans le monde », op. cit., pp. 87-88.

8 Id.

9 Id.

10 Ibid., pp. 105-09

11 Id.

12 Id.

13 Id.

14 Id.

15 Id.

16 Id.

17 Id.

18 Id.

19 Id.

20 Id.

21 Ibid., pp. 48-52.

22 Id.

23 Id.

24 Id.

25 Id.

26 Ibid., pp. 62-63.

27 Id.

28 Id.

29 Id.

30 Id.

31Ibid., pp. 72-76

32 Id.

33 Id.

34 Id.

35 Id.

36 Id.

37 Ibid., pp. 210-14.

38 Id.

39 Id.

40 Id.

41 Id.

42 Id.

Salim Lamrani est enseignant chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne-Paris IV et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et journaliste français, spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Son nouvel ouvrage s’intitule Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (Paris : Editions Estrella, 2009).

12:05 Publié dans AL-Pays : Brésil, AL-Pays : Colombie, AL-Pays : Cuba, Politique, Société, USA | Tags : cuba, usa, colombie, brésil, libertés | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

16/09/2013

FETE DE L'HUMA 2013 : CUBA SI !

A la fête de l’Humanité 2013 Cuba était particulièrement à l’honneur avec la présence du journal Gramma, d’associations de solidarité France-Cuba, mais aussi avec la musique de l’Ile envoutante présente dans de nombreuses endroit de la fête.

Cette année les « cinq héros Cubains » prisonniers injustement aux Etats Unis étaient à l’honneur avec une place qui portait leurs noms.

Fête, ambiance, solidarité garantis autour de la perle des Caraïbes étaient garanties.

19:30 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, AL-Pays : Cuba, France, Musique, Vidéo, Voyage | Tags : cuba, fête de l'humanité 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg