27/12/2024

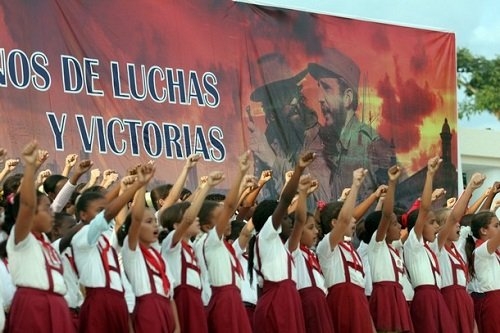

« Construire le socialisme à 150 kilomètres des États-Unis, voilà notre malheur, notre défi, notre fierté » : à Cuba le difficile quotidien face à la crise économique

Pénuries, coupures d’eau et d’électricité, la Grande Île connaît les plus graves difficultés économiques de ces dernières décennies. Le blocus que subit la population depuis 1962 et les mesures de rétorsion prises par Donald Trump lors de son premier mandat impactent durablement les habitants qui parlent de solidarité, de craintes pour l’avenir et d’exil.

12:12 Publié dans ACTUSe-Vidéos, AL-Pays : Cuba, Politique, Société, USA | Tags : cuba, reportage | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

31/10/2019

L'Amérique latine au coeur

Par Fabien Roussel Secrétaire national du PCF, député du Nord

Par Fabien Roussel Secrétaire national du PCF, député du Nord

«Elles s’ouvriront à nouveau, un jour, les longues avenues, devant les hommes libres qui construiront un monde nouveau. »

En regardant ces derniers jours les images des manifestations au Chili, le dernier message du président Allende adressé à son peuple depuis la Moneda bombardée résonne dans ma mémoire.

Chili, Équateur, Haïti, Argentine, Colombie, Honduras, Brésil, Costa Rica, partout les peuples se lèvent et leur clameur s’élève, des Andes jusqu’au Rio de la Plata : « Dehors le FMI et les gouvernements corrompus, bas les pattes mister Trump ! »

À Cuba ou au Venezuela, d’autres défendent avec leur gouvernement des projets de société fondés sur la justice sociale, la paix, et d’entente, malgré les violentes tentatives d’étouffement conduites par l’impérialisme états-unien et les institutions financières.

Les manifestations redessinent le visage de « Nuestra América », l’Amérique de Bolivar et de José Marti, une Amérique indienne, métisse, blanche et noire, en bloc insurgée. Un grand espoir se lève : le Chili chante et danse la cueca face aux militaires.

En Amérique latine, 17 millions de femmes et d’hommes, surtout des enfants, vivent dans l’extrême pauvreté. Les politiques d’austérité, les fonds vautours, pillent, rançonnent, tandis que les multinationales font ventre de tout : santé, éducation, transports, eau, électricité, richesses minières. Avec la complicité de gouvernants corrompus. Cela ne suffit pas.

Pour faire payer aux plus pauvres la crise, le Fonds monétaire international (FMI) impose de nouveaux tours de vis, tandis que les gouvernants déclarent la guerre aux peuples. À Santiago, Quito, Tegucigalpa, Port-au-Prince, l’armée n’intimide plus. En Uruguay, la rue s’oppose au projet de la droite d’autoriser l’armée à maintenir « l’ordre intérieur ».

Dimanche, les électeurs ont placé en tête de l’élection Daniel Martinez, du Front large, qui confirme sa place de première force politique du pays. Les rétropédalages des gouvernants n’éteignent pas la révolte. En Équateur, le gouvernement a annulé les mesures qui avaient déclenché la marche indigène sur Quito suivie d’une chasse aux militants syndicaux et associatifs.

Au Chili, après l’historique mobilisation populaire du 25 octobre, le président Piñera a fait démissionner plusieurs de ses ministres dans une opération de maquillage, envisage la levée de l’état d’urgence et le retrait des militaires actuellement dans les rues. L’arrivée ce lundi d’une mission du comité des droits de l’homme de l’ONU n’est pas étrangère à ces décisions.

Au Honduras, les manifestants exigent la destitution du président Hernandez dont le frère, narcotrafiquant, vient d’être jugé à New York. Depuis juin, à Haïti, pays des « morts sans importance », le peuple réclame le départ du président Jovenel dont le clan corrompu a empoché l’aide accordée par le Venezuela.

En Argentine, le président Macri a plongé le pays dans une crise ravageuse comparable à celle de 2010. Il vient d’être sévèrement battu par Alberto Fernandez et Cristina Kirchner.

En Colombie, « le pays où vit la mort », des centaines de militants sociaux ont été assassinés ces derniers mois. Le président, homme lige des États-Unis dans l’agression contre le Venezuela, a enregistré, dimanche, une nette défaite aux élections régionales et municipales.

Les coups d’État « institutionnels » ont de plus en plus de mal à fonctionner.

En Colombie, « le pays où vit la mort », des centaines de militants sociaux ont été assassinés ces derniers mois. Le président, homme lige des États-Unis dans l’agression contre le Venezuela, a enregistré, dimanche, une nette défaite aux élections régionales et municipales.

Les coups d’État « institutionnels » ont de plus en plus de mal à fonctionner.

Au Brésil, le complot ourdi pour destituer Dilma Rousseff et jeter Lula en prison est éventé, la plupart de ses instigateurs poursuivis pour corruption. Comme au Venezuela, en Bolivie, la tentative de la droite de contester la réélection du président Evo Morales se heurte à la détermination du mouvement social. « Ils ont les armes mais nous avons la force de nos peuples », a déclaré le président de Cuba, Miguel Diaz Canel, devant les « non-alignés » réunis en Azerbaïdjan. La preuve par Cuba, sur la ligne de front depuis soixante ans, que l’empire nord-américain étrangle chaque jour un peu plus.

Chaque semaine, une nouvelle mesure renforce le blocus. Isoler, affamer, désespérer, l’administration Trump ne recule devant rien, ne respecte rien, ni l’ONU, ni les règles de l’OMC, aucun traité international. Les gouvernants européens protestent timidement parfois mais laissent faire. Nous en appelons à la force des peuples, en premier lieu au nôtre, pour faire entendre le souffle de la solidarité

12:47 Publié dans Actualités, Amérique Latine, Politique, USA | Tags : amérique latine, pcf, fabien roussel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

14/10/2017

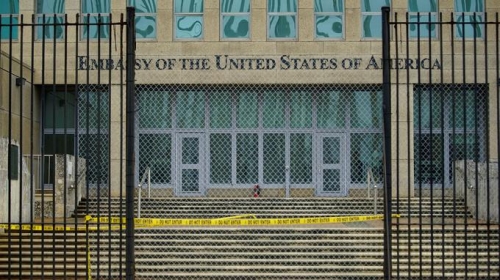

La piste d'une «hystérie collective» évoquée dans l'affaire des diplomates américains de Cuba

À La Havane, le mystère s'épaissit: qu'a-t-il bien pu arriver aux 22 membres du personnel de l'ambassade américaine victimes de troubles de santé similaires? Jeudi, The Guardian a évoqué une possible «hystérie collective»...

«D'un point de vue objectif, cela ressemble plus à une hystérie collective qu'à autre chose.» À Cuba comme aux États-Unis, les déclarations du neurologue Mark Hallett dans un article du Guardian pourraient bien faire l'effet d'une bombe. Le membre de l'Institut national américain des troubles neurologiques et des AVC remet ainsi en cause la piste plus souvent évoquée d'«attaques acoustiques» dans l'affaire des diplomates américains victimes de troubles de santé.

De novembre 2016 à août dernier, les États-Unis recensent des migraines, nausées, vertiges et même des «dommages cérébraux permanents» chez 22 membres de leur personnel diplomatique basé dans la capitale cubaine. Du côté de La Havane comme de Washington, des enquêtes sont rapidement ouvertes pour déterminer la cause de ces incidents inexpliqués, qui mettent en péril les relations diplomatiques américano-cubaines, normalisées en 2015 après plus d'un demi-siècle d'arrêt.

Convaincus qu'il s'agit d'«attaques sanitaires», probablement «acoustiques», les États-Unis prennent l'affaire très au sérieux et rapatrient la plupart du personnel de leur ambassade, ne laissant à La Havane qu'une vingtaine de personnes «indispensables». Parallèlement, le pays expulse une quinzaine de diplomates cubains et déconseille à ses ressortissants de se rendre sur l'île. «Une poignée» de touristes américains auraient d'ailleurs rapporté souffrir des mêmes symptômes que leurs compatriotes.

Victimes du stress?

Le 12 octobre, alors qu'un diagnostic fiable ne peut toujours pas être avancé, le média britannique The Guardian évoque l'hypothèse d'une «hystérie collective» suggérée par des neurologues. «Ces personnes étaient toutes regroupées dans un environnement quelque peu anxiogène et c'est exactement le genre de situations qui peut expliquer quelque chose comme ça. L'anxiété peut être un des facteurs critiques», explique ainsi Mark Hallett.

Une conception partagée par Jon Stone, neurologue à l'université d'Édimbourg. Ce dernier estime par ailleurs que l'épidémie aurait pu démarrer avec une ou deux personnes tombant malades, puis que leurs symptômes auraient pu se répandre parmi leurs collègues travaillant avec eux dans une atmosphère très stressante. «Se dire que seules les personnes faibles et névrotiques développent ce genre de symptômes est une idée fausse. Nous parlons de personnes qui ne font pas semblant», avertit le médecin.

Un troisième spécialiste, Robert Bartholomew, sociologue de la médecine, insiste sur le fait que cette hypothèse est «de loin l'explication la plus plausible». «Je parierais sur le fait que certains membres des agences américaines ont aussi conclu que toute cette affaire était d'ordre psychologique - mais que leur analyse est soit réprimée, soit ignorée par l'administration Trump parce qu'elle ne correspond pas au récit de l'administration», va même jusqu'à déclarer l'auteur d'une série de livres sur les hystéries collectives.

Une hypothèse de dernier recours

«L'hystérie - qui est un terme très peu utilisé aujourd'hui, on parle plutôt de troubles somatoformes - prend ses sources dans une atmosphère d'anxiété. Il est donc tout à fait possible que si cette anxiété concerne un groupe, on puisse assister à un phénomène d'auto-entraînement qui déclencherait une hystérie collective», précise au Figaro le docteur Bruno Perrouty, neurologue à Carpentras.

Toutefois, aux yeux du secrétaire du Syndicat national des neurologues (SNN), cette hypothèse est «envisageable» mais «ne peut être retenue qu'après avoir écarté toute autre explication possible, en dernière analyse». Le médecin français rappelle qu'il s'agit d'un phénomène «exceptionnel» et qu'il convient d'être «très prudent» dans ce genre de diagnostics.

La théorie de l'«hystérie collective» ne semble en tout cas pas très en vogue côté américain. Interrogé par le Guardian, un porte-parole du département d'État a ainsi répondu qu'il n'avait «pas de réponses définitives quant à la cause ou la source des attaques sur les diplomates américains à Cuba. Les investigations continuent et nous ne voulons pas anticiper sur les résultats de l'enquête». Le mot «attaques» est donc toujours bien d'actualité outre-Atlantique. Et le mystère reste entier...

19:14 Publié dans AL-Pays : Cuba, Politique, Santé, USA | Tags : cuba, usa, embassade | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg

29/05/2017

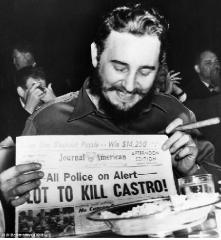

Un ancien espion de la CIA à Cuba raconte sa vie "d'échecs"

Un ancien espion de la CIA d'origine cubaine a dédié sa vie à tenter d'assassiner Fidel Castro et à déstabiliser le régime communiste, mais Antonio Veciana affirme aujourd'hui que cette vie fut une "histoire d'échecs" même s'il ne regrette rien.

Un ancien espion de la CIA d'origine cubaine a dédié sa vie à tenter d'assassiner Fidel Castro et à déstabiliser le régime communiste, mais Antonio Veciana affirme aujourd'hui que cette vie fut une "histoire d'échecs" même s'il ne regrette rien.

"J'étais un improbable terroriste", raconte-t-il dans son livre "Trained to Kill" ("Formé pour tuer") co-écrit avec le journaliste Carlos Harrison. "J'étais maigrichon, asthmatique et rongé par l'incertitude". L'ancien espion âgé aujourd'hui de 88 ans, assis à côté de son déambulateur dans le salon de sa fille à Miami, s'explique: "Ce que j'ai fait c'est ce que les terroristes font. C'est juste que ce n'était pas appelé comme tel".

Le livre narre dans le détail comment l'agent de la CIA David Atlee Phillips – connu sous l'alias "Bishop" (évêque) - l'a recruté en 1959 et l'a formé à La Havane dans le but de tuer Fidel Castro, mort l'an dernier de causes naturelles. "Bishop m'a invité à déjeuner", se rappelle-t-il. "C'était facile, il n'avait pas besoin de me convaincre des dangers du communisme à Cuba".

"Opération Peter Pan"

Comptable à la Banque nationale de Cuba, M. Veciana a appris à se rendre invisible, à comploter, à ne plus avoir de scrupules et à se méfier. "Au départ l'idée était de déstabiliser" le régime, explique-t-il. "Dans les pays qui sont déstabilisés, les gens croient aux rumeurs". "C'était mon boulot: lancer ces rumeurs". La première d'entre elles fut un projet de loi qui prévoyait que le gouvernement cubain enlève aux parents la garde légale de leurs enfants. Cette fausse information a permis l'envoi, par leurs parents, de quelque 14.000 enfants aux Etats-Unis dans un exode connu sous le nom d'"opération Peter Pan". "Beaucoup de parents ont ensuite revu leurs enfants, mais d'autres n'ont pas pu les revoir parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays", selon M. Veciana.

Comptable à la Banque nationale de Cuba, M. Veciana a appris à se rendre invisible, à comploter, à ne plus avoir de scrupules et à se méfier. "Au départ l'idée était de déstabiliser" le régime, explique-t-il. "Dans les pays qui sont déstabilisés, les gens croient aux rumeurs". "C'était mon boulot: lancer ces rumeurs". La première d'entre elles fut un projet de loi qui prévoyait que le gouvernement cubain enlève aux parents la garde légale de leurs enfants. Cette fausse information a permis l'envoi, par leurs parents, de quelque 14.000 enfants aux Etats-Unis dans un exode connu sous le nom d'"opération Peter Pan". "Beaucoup de parents ont ensuite revu leurs enfants, mais d'autres n'ont pas pu les revoir parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays", selon M. Veciana.

De 1960 à 1962, les parents déposaient leurs enfants dans des locaux de l'Eglise catholique. Ces mineurs non accompagnés étaient ensuite accueillis dans des camps en Floride. M. Veciana dit ne pas regretter d'avoir séparé ces enfants de leurs parents. "C'était peut-être irresponsable, mais je faisais cela par conviction", explique-t-il. "A l'époque j'étais convaincu que ce que je faisais était bien, donc je le referais".

Groupe para-militaire

M. Veciana a fui aux Etats-Unis en 1961 après une attaque ratée contre Castro qui aurait facilement mené les autorités cubaines jusqu'à lui. Quand il a été contacté par Bishop à Miami, M. Veciana a fondé un groupe para-militaire anti-Castro nommé "Alpha 66" qui, pendant les années 60 et 70, a mené des attaques de type commando contre le régime castriste. "Ces attaques nourrissaient l'espoir, et quand la presse en parlait c'était l'euphorie -- les gens avaient encore l'espoir de pouvoir gagner la bataille", raconte M. Veciana. Il reconnaît cependant que les succès et l'ampleur des attaques étaient "toujours exagérés".

Comme beaucoup de Cubano-Américains de son âge, M. Veciana en veut au président John F. Kennedy qu'il accuse d'avoir "trahi" les exilés cubains en retirant l'armée américaine de l'opération anti-castriste de la Baie des cochons à Cuba en 1961, qui fut un échec. Il prétend aussi avoir vu Bishop rencontrer Lee Harvey Oswald trois mois avant l'assassinat de JFK au Texas en 1963. Oswald étant considéré comme le meurtrier de l'ex-président.

Tueur à gages

Une dernière tentative de tuer Castro à Santiago du Chili a échoué et M. Veciana a abandonné des années plus tard tout projet d'attenter à la vie du dirigeant cubain. Il a aussi mis fin à ses actions pour discréditer Ernesto "Che" Guevara après sa mort en 1967 en Bolivie. Le révolutionnaire argentin est devenu à l'inverse une icône de la gauche.

"J'essaie vraiment de ne pas trop y penser, parce mon histoire est une histoire d'échecs", estime M. Veciana. "Quand vous échouez par différentes circonstances vous pensez que vous n'avez pas fait la bonne chose, mais surtout vous vous sentez comme un raté". En 1979, après avoir plusieurs fois tenté de se suicider, Veciana a finalement jeté l'éponge de l'espionnage et du métier de tueur à gages. "Ma vie secrète est finie" sont les derniers mots de son livre.

15:58 Publié dans AL-Pays : Cuba, Politique, Société, USA | Tags : cuba, fidel, espion, enfant | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  | |

| |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Digg

Digg